本の詳細

要点・概要

文字・数・色は魂の宿り木…

出会いの縁と文字・数・色に秘められた

声なき声の真実性

書籍『神秘の大樹Ⅲ文字・数・色で証す新次元』「帯」記載の文言より

文字・数・色は人間の意思だけではなく、生死の境やほかの生物などとの境なく、いわゆる「霊」や「魂」の意志性を代弁しています。共時性現象(シンクロニシティー=偶然の一致)は、それを認識させてくれると同時に、一人ひとりに対する道案内の現象です。

人間は、精神世界と物質世界の双方を生きています。両者が融合一体の世界を生きているがゆえに「内は外なり、外は内なり」と言うことができ、縁には嘘がないと言えるようです。共時性現象は、エネルギーの増幅作用であって、善くも、悪くも働く現象。不安エネルギー(人間の不安意識)や望ましくない心が、共振共鳴して、莫大な共時エネルギーに拡大することこそ、災いのもととなるのではないか、と語っています。

本文からの抜粋

不安エネルギー(人間の不安意識)が、共振共鳴して、莫大な共時エネルギーに拡大することこそ、災いのもととなるのではないか。

「宇宙船〝アポロ一三号と一三〟のジンクス」の一節

宇宙船〝アポロ一三号と一三〟のジンクス

宇宙への限りない夢を抱き、その実現へ向けて、人間の英知を結集した宇宙開発は、常に、危険と背中合せの決死の冒険でもある。

月着陸船アポロ一三号は、爆発事故を起しながらも、死を超越しての冷静さで見事生還を果すことができた。だが、その蔭には、人間の知恵を寄せつけない宇宙の一大意識性と、人間の心性エネルギーの共振力を感じざるを得なかった。

「実録〝アポロ一三号〟生還への記録」が放映されたのは、平成七年八月二六日のことである。そのテレビ映像から得た資料を基に、数霊〝一三〟を浮き出してみた。

外国では〝一三〟という数字を縁起が悪いと言って、嫌うジンクスがあるそうだ。ところが、その〝一三〟という数字のせいかどうか、数字的に見ても、敬遠されたとしか思えないことが起きた。

〝アポロ一三号〟

を打ち上げたのは、一九七〇年(昭和四五年)四月一一日

〝一三時一三分〟

である。見守った市民は、それまでのアポロ打ち上げからは激減した、二〇万人と報道されている。

アポロ二号では七〇〇万人

アポロ一二号では二〇〇万人

ということになっている。

アポロ一三号は、打ち上げ一ケ月前のテスト中に、酸素タンクの異常というトラブルが発生し、一週間前には、控え搭乗員に風疹が発症したため、二人が交代するなどのアクシデントが起きている。

また、打ち上げ上昇の際には、第二段ロケットが、二分ほど早く切られるという事態も起きている。テレビ中継なしの打上げであったが、飛行開始五四時間後の〝四月一三日〟漸く中継された。そして〝一三日〟〝二一時〇七分〟支援船の酸素タンクが爆発し、そのため、燃料電池〝一号及三号〟(一‐三)の流量表示がゼロとなった。爆発から、〝一時間三〇分〟にして、指令船の電源は停止された。そして、二人分のスペースしかない月着陸船に三人が移動して、救命ボート代りとし、ロケット噴射が開始され、どうにか正しい軌道に乗ることができた。

電力と水と酸素の異常危機の中で、地上の宇宙センターと、乗組員は、一丸の英智によって、決死の救助に向かい見事大気圏再突入ができることになった。

突入一六時間前、乗組員は冷え切って霜で被いつくされている指令船に戻り、再突入一時間前に月着陸船を切り離し、時速三万八千キロで突入した。大気の摩擦で炎に包まれ、地上との交信は、〝三分一〇秒〟間途絶え、無事着水したのは、一七日〝二時〇七分〟であった。以上のことを列記してみよう。

アポロ一三号

一三時一三分 打ち上げ

四月一三日 テレビ中継

一三日 二一時〇七分 事故発生

一号と三号(一-三)燃料電池ゼロ

爆発後一時間三〇分 で電源停止

三分一〇秒(=一三)通信途絶

そして、四月一七日 一二時〇七分 無事生還

ここで顕著なのは、やはり〝一三〟という数霊である。ポイントと思われるところで〝一三〟の数霊が動くのだ。〝一三〟がなぜ悪いのか。一三の和数一+三=四し=死とでもいうのか。

この世に存在するものは、すべて存在価値があるから存在するはずだ。それが、見えても、見えずとも必要な存在だから在る。これが自然の考えといえる。

たとえ、それが不吉と思われるものでも、元々はそうではなく、それは人間の心のかかわりの過程でそう仕立て上げた可能性が強いと考えられる。

生命界は、絶対調和力であることから考えれば、すべては、調和への発現と思っている。この世の存在は、皆、調和のための不可欠のものばかりと思えば、初心にかえって考えることもできるし、〝一三の数〟は不吉だと、ジンクス化することもないはずだ。

一方に、共振共鳴のエネルギーが増幅傾向にある時、当然にして、対極のエネルギーが発現するようになっているといえる。

これが、絶対調和力という生命現象だと私はみている。

一三の数が、元々調和力の対極エネルギーとして発生したとしたなら、一方の対極にいる者にとってはいかにも〝悪魔〟にみえるかもしれないのだ。

ゼロの慣性場に招く〝調和現象〟は、人間なら必ず〝苦〟を伴うことになるだろうし、一方、増幅波動を招く、〝共時現象〟は〝快〟を伴うはずだ。

むしろ、〝一三〟から見る対極こそ「悪魔」であるかもしれない。そんなことは、水かけ論であって、〝一三〟は、大変重要な働きを持つエネルギーであると考えられる。

むしろ、一三を敬遠する〝脅えの心や、その不安波動〟の増幅作用(共時現象)こそ恐ろしいものだ。

不安エネルギー(人間の不安意識)が、共振共鳴して、莫大な共時エネルギーに拡大することこそ、災いのもととなるのではないか。

共時現象は、両極に働くエネルギーの増幅作用であって、善くも、悪くも働く現象である。そのため、〝一三〟のジンクスを打ち破らない限り、一三は魔の神に永遠と祀られてしまうことになる。

アポロ一三号の爆発事故も、あるいは、この一三の数霊を媒体とした一大群集の不安波動が、トラブルの一つの誘因となったとしても不思議ではない。操作管理は、あくまでも人間の領域であるからだ。

その逆に、〝一三号〟の成功を祈り、アポロ一一号、一二号の如く、七〇〇万人、二〇〇万人と祝福パワーを送ったとしたなら、その共時波は無事成功へと導く力の一つとなったのではないだろうか。

人間の意識波動も、拡大化すると宇宙規模の〝意志的作用〟ともなりかねない……と、夢みたいなことを真剣に考えてしまうのである。

今一つの数霊

事故発生 二一時〇七分

無事生還 一二時〇七分

にも、大きな宇宙的な意志を感じるのである。

ソウル雲海 (心霊磁界) と呼びたい。

「夢と現実と鳥海山噴火」の一節

夢と現実と鳥海山噴火

南北に延びる街の幹線道路を北に向けて歩いて行くと、右側には若浜小学校があって、訪ねた建築設計事務所は校舎に隣接して建っていた。中に入ると、見知らぬ若い二級設計士がおり、奥には旧知のKさんがいた。彼は、リサーチ会社経営のジャーナリストであったが、いつのまにか一級建築設計士になっていた。

話も終ってそこを出てからいくらも歩かぬうちに、北方の山並みが一面の火炎に包まれているのを見て驚いた。それが鳥海山の噴火であることを直感したときには、すでに溶岩流はすぐそこまで押し寄せていた。国道七号線酒田バイパスの路面の二、三カ所からは溶岩が烈しく噴き出し、街中は騒然と慌ただしくなり、非常サイレンが鳴りひびいていた。

不思議なことに、周囲には誰ひとり逃げ惑う人が見当たらない。思うように走れない中で私は考えていた。「海へ逃げよう、海なら大丈夫だ。街は全滅しても船で海へ逃げたら何とか生き延びられるだろう」と、必死に走った…

はっと、目を覚ましたときには四時半を回っていた。夢もこれほどまでに現実味を帯びて迫ってくると、恐怖で心臓も早鐘を打つ。ドロドロの溶岩流と激しく天に突き上げる噴火は、淡い黄色とピンク色の火炎となって、その美しさにも魅せられた。

平成三年八月一五日早朝の夢だったが、その日の正午過ぎのこと電話のベルが鳴り響き、出てみると「Kです」と言われた。夢の中に出てきた彼であった。

「今夜のことですが、杉沢の熊野神社で年に一度のお祭りがあるんです。重要文化財の比山芸能で鳥海山の噴火を鎮めるための奉納なんですがどうですか、行ってみませんか」と、誘いを受けた。

夢の中では一級建築設計士であったが、電話の主は、職業は違っていてもまったくの同一人物なのである。そして、鳥海山噴火の夢と鳥海山噴火鎮めの比山芸能の話を持ち出されたのである。今朝の夢は、今夜の比山芸能と深く密接に繋がっていた。

夢の中のKさんと本人からの電話。夢と現実、現実と夢。どちらも現実となって、表裏一体の姿でその魂を紡いでいたのであった。

夢はいのちの子

現実もいのちの子

一卵性の双子です

夢と現実は双子です

一卵性の双子です

心も体もいのちの双子

夢は心性(心)で

現実は物性(肉体)で

一卵性の双子です

分離できない双子です

あるときは夢で

あるときは現実で

表裏一体の双子です

いのちが生んだ双子です

夢が現実なのか、現実が夢なのか、この世のあらゆることが見分けがつかなくなってくる。現実が真の現実に決まっているのだが、そうはっきりいっていいものかどうか、と割れた思いが問いつづけてくる。夢の中の現実も真の現実なのである。

共時性現象を探索する者として、現実は現実で、夢は夢という分け方でいいのか、と自問する。混沌として、夢と現実が不分離一体のままで、渦の中に投げ出される思いが続く。

いのちが生んだ双子、物性と心性(霊性)が、あたかも宇宙創成期とでもいうようなカオスの中に投げ出される思いに立つ自分。だから、いのちの双子の物性と心性が、互いに混沌のソウル雲海(心霊磁界)に生きているときは、夢(心性)も現実(物性)も一緒の世界にある姿ではないかと思うのである。

奥深い、いのちの物心両性の双子、それが物的現実化したとき、それは、この目で見える物的現実として見ることができる。これが、意識する現実といえる。ところが、夢で見ている現実(夢の世界)は、これまた心で見ているれっきとした混沌不離一体の物心両性の世界で、共振共鳴が起こり、心性から心に変わった心的現実としてとらえることができるし、これが夢の現実と考えて何の不思議もない。

だから夢も現実も、いのちから見れば、どちらも、生命エネルギーの具象化した姿ということになる。

夢も現実も縦糸と横糸で紡がれている織物のようであって、その糸は、密なる意志性の伝達の糸であり、共振共鳴の原動力となるのではないか。

この世は自分の魂形成の宿念エネルギー。それ以前は自分の魂形成の本念エネルギー。われわれの、祖先累々の、引き継がれてきた魂(生きざま)。五代くらい先までは分かりやすいものの、それ以前の魂は闇の中。一〇代さかのぼれば約三百年、一〇二四人の先祖集団となり、四〇代さかのぼれば約一二〇〇年、一一〇〇億人強の魂が関与した自分。それ故に、五代以前(一五〇年位)の魂を総括してソウル雲海(心霊磁界)と呼びたい。そこは全生命の魂が、宇宙の果てまでも含めて、混沌とうごめく心霊磁界だ。宇宙運行から単一生命(自分)運行までもかかわってかぎりない世界。運命は自分の心で紡ぎ出す。いのちあるかぎり、いのちの結びに切れ目はない。あの世もこの世も天地万物、虚(夢)も実も、すべてが真実の中で、心の糸で結ばれる。

夢は現実

現実は夢

どちらも現実

夢は無意識の現実

現実は意識の現実

夢も現実もどちらも現実

この世は、いのちの代謝呼吸の息吹で満ち溢れている。

「普賢岳に抱かれたご夫妻」の一節

普賢岳に抱かれたご夫妻

この地上で健康体で生きていくには、炉に溜まった滓を掃除する必要があるように、体内で燃えたいのちの滓を排出しなくてはならない。それを四文字で表せば「新陳代謝」という働きになるであろう。

機械や道具類なら、維持管理することがそれらを長く使用に耐えられるようにする必須条件である。ましてや、有機体のわれらのいのちを円滑に持続させるためには、それなりの維持管理が当然必要となる。すなわち、健康管理である。

いのちはリズミカルに呼吸している。肺を使って体外から天の気を呼吸し、体内では、毎日欠かせない食事から地の気を呼吸する。

これらの呼吸は、目には見えないが、全身六〇兆以上ともいわれている体の細胞一つひとつが生きるためのエネルギー供給源となり、それを受けた細胞は、そのエネルギーでいのちの呼吸をしている。

吸っては吐き吐いては吸う呼吸は、ミクロ世界の生死を司る営み。これを「代謝呼吸」と私は呼んでみた。

このように、体外呼吸と体内呼吸がリズミカルに働くことによって、私たちの生きる土台は維持できている。

生命誕生の母体であるわれらの地球生命ももちろん呼吸をしている。宇宙を一体の生命体とした宇宙生命が呼吸をするのも当然であろう。

地球が億万年単位の寿命を維持するために、それ相応の新陳代謝があるのは当然のことである。その最たる現象が火山噴火・地震・台風・雷鳴などであろうし、そうした自然現象のあらゆる面で、それらが地球生命にとっての健康維持となるであろう。そう考えることによって、たとえ私たちにとっては恐ろしい自然災害も、地球生命にとっては健康法の一つだということが分かる。地球生命が円滑健全であればこそ、私たちのいのちは安全無事ということになる。

われわれにいのちがあって地球にはいのちがないと誰がいえようか。ましてやわれわれは死んで煙となり、白骨となって地球母体にUターンする宿命を背負っている。新しく生まれ変わるための元の姿、すなわち生命元素に戻ることが、死という扉開きといえる。

最初の代謝呼吸を〝生〟としたら、最後の代謝呼吸は〝死〟である。死んで、いのちのリニューアルともいえる世界で一新され、再利用される日まで元素の姿で地球母体に抱かれていることになる。

こうしたわれわれのいのちと、母なる地球生命と宇宙生命という考え方からいえば、この世は、いのちの代謝呼吸の息吹で満ち溢れている。その最たる現象を火山噴火に見ることができる。

生命母体の地球が、まるで内圧を調整するように安全弁を作動させている姿が火山噴火や地震などの現象だと捉えるなら、地球生命の息づかいが、美しくも神々しく、その燃え上がるいのちの躍動が心の目に映し出される。

火山噴火は世界各地で、生き生きと激しく呼吸をしている。それは、いのちの営みであり、地球母体が生きている証しでもある。

燃え上がる溶岩と水蒸気を噴き上げる生きた火山に強烈に魅せられ、その一生涯を火山現象学に捧げたご夫妻がおられる。

モーリス・クラフト(四五歳)

カティア・クラフト(四四歳)

このクラフト夫妻の足跡は、火山研究に不滅の金字塔をのこしてくれた。

クラフト夫妻は、アメリカの火山学者仲間からは「火山の鬼」という異名で呼ばれるほどで、噴火を知ると世界中どこにでも出かけていき、いち早く現場に分け入ったそうだ。

クラフト夫妻は、噴火活動を直接その目で観察して行う研究の専門家であった。いつも一緒に行動する中で、危険な現場にひるむこともなく、身を挺して貴重な映像を残してくれた。

夫のモーリスさんはフランス人で、一九四六(昭和二一)年三月二五日、医者の次男として生まれた。子どもの頃、家族でイタリアのエトナ火山やストロンポリ火山などを訪ねたときの感動が、彼を地質学・鉱物学へと向かわせ、ストラスブール大学に学んだという。

妻のカティアさんは、やはりフランスに生まれ、十代のときに訪ねたイタリアの火山の驚異に魅せられたことがきっかけとなり、やはりストラスブール大学で地球科学の道へと進んだ。ここで夫となるモーリスさんと出会うことになり結ばれたのである。

クラフト夫妻が、最後の足跡をのこした火山噴火の国は日本であった。長崎県の雲仙普賢岳で、一七九二(寛政四)年の噴火大崩落から一九九年目となる一九九一(平成三)年五月二四日朝、激しい噴火が起こり溶岩の崩落が始まった。

それを知ったクラフト夫妻は、米国人研究者ハリー・グリッケン(三三歳)とともに五月二九日に島原市に入り、そして六月三日午後四時九分、発生した大火砕流に巻き込まれて、帰らぬ人となったのである。

それからちょうど一月後の七月三日、私は、一本のVTRを見ながら一つの運命的共時性に気づいた。

生前、クラフト夫妻が発した言動には、予知・予言性が内在していて、確固たる現実性が秘められていたのである。

クラフト夫妻は、それまで二〇年間、一二〇回にもわたり活火山に近づき、火を噴き上げる生きた火山にこそ最大の興味を持って引き付けられたという。夫のモーリスさんは、「火山の噴火で生命を失うのなら本望だ」と話し、妻のカティアさんは〝一四歳〟のとき火山学者になることを決意され、雲仙普賢岳の印象を記者に聞かれると、「この山がとても気に入りました」と笑顔で答えていたそうだ(山形新聞・平成三年六月七日)。

そして夫妻は、身命をこの普賢岳のいのちとともにし、四一人の死者行方不明者とともに、予言的暗示性の命の運びとなったのである。

一四歳(=四一)のとき火山学者を決意し、四一人の命とともに普賢岳に抱かれた命であった。

出会いの縁には、秘められている魂の流れが

「永代供養と幸福の木」の一節

永代供養と幸福の木

小学生の頃から不得手な学科といえば一番に数学があった。あの算式が無機的で味気なく思えてなじめなかった。音楽も音痴であったし、譜面のオタマジャクシがなぜか数学に似ているように思え、なかなか覚えることができなかった。

まあ、並にはついていったが、これぞと得意なもののない中で、気が乗るといえば、野原や川原、小川などを相手に駆け回ることであった。魚捕りなどは大好きだったし、そこらにある草木などから遊び道具をつくる創作的なものには、気を乗り出して時の経つのも忘れるほどであった。黙々と心向くまま誰の制約もない独りの世界にいるときが一番うれしく、これが性格に合っていたようだ。その一端として今の写真世界、今も続く六〇年余りのカメラの趣味世界となっている。

苦手だった数学の世界、数字の世界なのに、七〇歳を過ぎた今、日課となっているのが、偶然の一致という、神秘世界を考えるうえでどうしても避けて通れない「数字」が、心一杯に広がっているのだから、皮肉といえば皮肉なものである。ただ、数字といっても、算式を解くという学問上の世界ではないから、私にも受け入れられるということになろう。

偶然の一致という現象を、偶然ではないのだといえるには、それなりの証明を出さなくてはならない。

ところが、科学には馴染まないこの神秘世界は、反復実験可能の世界ではないから、偶然ではないのだという証しは、体験記録によって、その中枢に近づかなくてはならない。

それが、「いのち(生命)とは何ぞや?」という大命題にぶち当たっての模索となるから、数字が苦手だの、何が苦手だのとはいえないのである。

この世の一切がいのちそのものであるから自分をとりまくすべてが「いのち」で充満しているのであるし、そのいのちのひびきはすべてが、意志性の心性の響きであるし、その心ごころのシンボル表現こそが、数字(数霊)であり、文字(文字霊)であり、色(色霊)であり、と考えられるのである。

人間が築き上げた科学技術の世界では、その基礎学問こそが数学だといえるほど、物理系の基礎は数学世界といえよう。

山形新聞のコラム欄「気炎」から引用してみると、(前文省略)今年を「世界天文年」とする。「哲学(世界の基本原理)は、われわれの目の前に常に開かれている。この巨大な書物(宇宙)は数学という言語と三角形や円、その他の幾何学的図形という文字で書かれている」と宣言した、ガリレオの実践による現象の究明こそが近代科学の先駆けとなった云々(平成二一年一月三〇目付け山形新聞)とある。

宇宙という巨大な書物は、数学という言語と幾何学的図形という文字で書かれている、というのだ。

これを読んだとき、私の内奥からひょっこり覗くようにきらめく思いが湧いてきたのである。「数的世界は、万物万霊の共通語的意志伝達のひびきをもっている」と、確信めいた思いになったのである。

追い求めている偶然の一致というのは、単に偶然ではないのだ。心は生きているのだ。出会いの縁には、秘められている一つの流れがあるのだ。そう思ったのである。この世は、意志的エネルギーの流れで満ち溢れているのだと考えて、何ら不思議ではないのである。 私たちは、目に見えない心霊世界を、目に見える文字・数・色を共振共鳴の媒体エネルギーとして、この世の魂の意志エネルギーを、この目で見ているのだと、考えるようになったのである。

私の考える「いのち」とは、代謝エネルギーを中心とした躍動エネルギーと安定エネルギーの一大循環、すなわち、宇宙絶対調和力に括られている世界であるから、いのちの中枢を成すものは、数的(量的)に象徴される代謝エネルギーというほかはない。数的(量的)バランスこそ、いのちの中心力と思うし、数霊(数字に宿る意志性)は生死を越えて、心のひびきを発している。

この世は、生死共存の世界といえるし、この自分も、生死共存の魂の一生命体であるから、一人ひとりに現れる縁に秘められている数霊はもとより、文字霊・色霊をどのように受け止められるか、または無視するかであって、その数霊の意志性を受け取ったとき、偶然という知見はおのずと消え失せることになろう。「たまたま」ではなくなるのである。心の博物館ともいえるこの自分のいのちでは、心に古いも新しいもなく生きているし、そして、出会いの縁には、秘められている魂の流れがあって、その現れとしての数霊であり、文字性の響きであるといえる。

今をせわしく生きている普段の生活の中では気づかないだけであって、いのちの中では別世界のように、心(霊魂)の共振共鳴が休みなく働き続けている。

ここで、数字が示すメッセージ性として、数字には魂が生きているということ、その意志性を暗示する共時性現象を紹介してみようと思う。

昭和五七年一一月一二日、二人の叔母姉妹の間で、姉を養母としての養子縁組が結ばれた。ところが、それより一年後の昭和五九年一月四日四時五二分、養母の叔母が亡くなり、寺も墓もないから、生家の墓に納骨することになった。

養女の叔母はこれからのことを思い、永代供養の法要を行うことにして、生家を訪ねたのは、養母が亡くなってから八年目の平成三年一〇月一二日のことであった。

生家の村には、叔母の同級生が四名いて、当日は永代供養を済ませてから、その同級会にも出席する予定になっていた。

私たち三人で出かけた菩提寺での永代供養を終えてから、同級生の一人、志田宅に立ち寄ることにして、叔母とはそこで別れることにした。

志田宅は、生家の三軒隣であって、古くからの付き合いであり、遠慮のない間柄である。叔母を置いてから帰りぎわのこと、縁側にある沢山の鉢植えに目が留まった。特に、肉厚の観葉植物が根分けされている鉢に心を引かれたのである。聞くと、この植物は挿し木で簡単に根が付くといい、名前は「幸福の木」というから縁起物であり、心を込めて大事に育てているということであった。

その鉢を一心に見入っている妻の姿を見ていたこの家の主人が、「一鉢あげるから持って行きなさい」と言ってくれたので、妻は大喜びである。「この鉢がよかろう」と選んでくれた鉢を抱いて帰宅し、玄関の下駄箱の上で向きを見ながら鉢を回転していると、その鉢には数字が書かれてあった。

〝六三、四、一二〟という数字なのだがどうもそれが月日ではないかと思い、電話で聞いてみると、植え込みをした年月日であることが分かった。

その日の話はこれだけのことであり、特にどうこうならないのが普通の生き方だろうとは思うが、共振共鳴の共時性現象を探索する者にしてみれば、その数字一つ目にするだけで、心躍り上がることにもなるのだ。四月一二日は、私たちの結婚記念日である。そしてこの日は、一〇月一二日。

「四月一二日と一〇月一二日」。それのみか、永代供養のご本尊である叔母姉妹が養子縁組をした日が昭和五七年一一月一二日である。当日の一〇月一二日は、ちょうど一月早い〝縁日〟の一二日であったのだ。

一二日に養子の縁を結び、一二日に養母の永代供養の法要、四月一二日に植えられた幸福の木をいただくという流れ…。四月一二日が、私たちの結婚記念日ということは、どのように理解したらよいものか。そこに、必死に呼びかけている意志のひびきを感じてならない。無理に個人的に注釈をつけることは、むしろ真意を曲げるおそれを招くことにもなりかねないから、その意志のひびきを受け止める情感が大切と思うのである。

この日一日の一連の行動が、この世の現実としては、永代供養であり、それも、同級会と併せての叔母の来訪であり、幸福の木を授けてくれた志田家の奥様が、叔母の同級生であるということである。これにて一日の行動は終了だが、これはあくまでも、時計でいえば今何時何分という針を見ていることと同じ現実にすぎない。

ところが、正確にその時計の針を動かすには、目に見えない時計の中にこそ、その中枢本体がある。肝心要の針を動かすこと、それも正確無比に動かし続けてくれる本体が、目には見えない中に組み込まれているのである。

魂に生死の境はなく、心は生き続け、生死は不離一体で魂は不滅、心に新旧はなくピカピカ輝き生き続ける。

積み重ねられてきた心の集積、心身一体のこの自分、死んでも生きている心(魂)の本体こそ、縁ある魂と共振共鳴して、縁ある魂がこの身に生きて、数霊を介して、文字霊を介して、色霊を介しての、今日なる現実を動かしているのである。

現実を動かすいのちの本体は〝心〟、霊魂なのである。この日の現実を動かす原動力となっているいのちの本体、それは精神体であり、心性であり、心であり、魂といえるものであり、表現の文言の違いはあっても、すべて同義であると私は理解をしている。

養母の叔母は、縁者のいのちの中で、生者の世界を見ている。人々の行動の原動力となって、また、言葉の発信体となって、その証しを数霊に示しつづけて、いのちの中で生き続けているのである。

「萬世の為に太平を開かん」との思い

「戦争を終わらせた八一五字」の一節

戦争を終わらせた八一五字

日本が超大国の米国を相手に太平洋戦争へ突入したのは、昭和一六年(一九四一年)一二月八日のことであった。

当時、国民学校に入ったばかりの私たちは、戦争という実態をまったく知らないから、国を守る兵隊さんの出征していく姿がとても格好よく目に映ったものだった。学校の講堂に全員集合させられて出征兵の壮行会を見るたびに憧れた。壇上で兵士になる若者が、「それでは皆さん元気で行ってまいります」と、満面紅潮させてあいさつをする姿はとても眩しく輝いて見えた。

そうした壮行会も回を重ねていく中、晒しの白布で包まれた骨箱を前にして合同慰霊の場も増えてきた。小学生の私たちは、国を守った名誉の戦死者として、深く頭を下げることしかできなかったのである。

体育館には、実弾をこめれば実戦できる銃が数多く立て掛けられていたし、確か三八式歩兵銃という鉄砲のように記憶しているのだが、引き金を引く前に弾をこめる操作が一つの訓練でもあったようだ。弾を装填する操作が楽しくてカチャカチャ触って、一種の遊び道具くらいの感覚でいじくり回していたのだが、それが人を殺傷する凶器などというイメージはまるでなかった。現代なら、銃刀法違反の罪人となる。

時代の教育とは恐ろしいもので、教育次第で、人の脳は随分と片寄った道具になるものである。マインド・コントロールは一種の麻薬である。国を挙げての殺し合いをやる戦争のために、その正義性だけを叩きこまれる。脳の働きは両刃の剣となり、毒にもなり薬にもなり、叩きこまれた脳が、その量の多少や期間の長短にもよるが、新しい脳に清められるには大変な努力と時間が必要となるのである。

戦争当時の教育現場では、それこそ戦士を鼓舞するような、死は名誉の戦死といって何ら疑問も起きない一種の聖戦気分をあおり立てるような空気の中で、国のため、天皇のためといわれた時代であった。子どもの心が、戦争の正義性に塗り替えられていた時代でもあった。

誰もがそれなりのエゴを持っているものであり、その自己主張や利己心ともいわれるその中心軸で働くのが人の欲望である。

欲望もまた両刃の剣のようなもので、良くも働き、悪くも働くといったもので、その片寄りによっていろいろの問題を生むことになる。何事も進歩発展の原動力は欲の心あればこそであって、欲の心は決して悪者ではない。欲を何に向けるかそのコントロールが肝心であり、無益なエゴとエゴのぶつかりあいの弊害は、お互いに傷つけあい、果ては国益と国益を剥き出しにして収拾困難を呼び起こし、そして、紛争が起こることもありえるであろう。

争いは欲心のマイナス部分で起こることだが、そうした欲心も、自分で即座にコントロールできれば立派なもの、自己調和心こそ人の道の基本ではないかと私は考えるようになった。

第二次世界大戦までエスカレートした日本と米国。どちらにとっても正義と正義の旗を掲げた戦いであった。その戦争も昭和二〇年(一九四五年)に入り、日本の敗戦は避けられない現実となった。連合国側から、対日戦争の終結を意図した「ポツダム宣言」が発表されたのは昭和二〇年七月二六日のことであった。広辞苑でポツダム宣言の頁を開いてみると、次のように説明されている。

「ポツダム宣言」

一九四五(昭和二〇)年七月二六日、ポツダムにおいて、アメリカ合衆国、中華民国、イギリス(後にソ連が参加)が日本に対して発した共同宣言。

戦争終結、日本の降伏条件と戦後の対日処理方針とを定めたもので、軍国主義指導勢力の除去、戦争犯罪人の厳罰、連合国による占領、日本領土の局限、日本の徹底的民主化などを規定。

日本ははじめこれを無視したが原子爆弾の投下、ソ連の参戦により同年八月一四日受諾し、太平洋戦争が終結。

昭和二〇年当時、情報の少ない田舎にいた私たちにも、日本の劣勢が手に取るように感じられた。

学校からの下校途中、爆音と共に急に姿を現した一機の戦闘機(確かグラマン戦闘機)が西の方から超低空でグングン大きくなり、翼を左右に揺らしながら迫ってくる。それが何であるか直感し、流れの早い農業用水路に飛び込んだこともあった。

酒田市の機関区で機銃掃射された話も聞いた。雷鳴のような真昼の轟音も下校途中で聞いている。仙台沖からの艦砲射撃だと聞いた。米兵やロシア兵が上陸して、女は連れ去られ、男は金抜き(去勢)されるというデマが飛び交った。また、竹槍もつくった。地方の田舎でさえもこんな状況で、戦況は否応なくわかるものなのである。

その頃、村にもそろそろ真空管ラジオが普及していたから、昭和二〇年八月一五日の敗戦を告げる、天皇陛下の玉音放送を聞くことができた。

日本国は、七月二六日に、連合国側からポツダム宣言を突き付けられたが、戦争の指導部はそれを無視した。もし受諾していたなら、広島と長崎の原爆投下は避けられたに違いない。戦争の暴走は最悪に至らないと停止できないようである。

そうした局限にあった政府・軍部の中でも、戦争終結に向けて、ポツダム宣言を受諾すべしという提言もあったが、その意見は反映されなかったといわれている。

平成六年四月二三日、盛岡市の先人記念館に立ち寄った私たちは、戦争終結に向けて一心に働いた方がこの地におられたことを知った。

当記念館の案内図録から転載して紹介したいと思う。

良識の提督〝米内光政〟

海軍大臣・内閣総理大臣在職中の米内は、拡大する一方であった日中戦争に対しては不拡大の方針を提唱し、また日独伊三国同盟締結には英米との関係悪化を懸念し一貫して反対し続けた。…中略…一九四四(昭和一九)年七月に懇請されて海軍大臣として現役に復帰した彼は、当時の情勢から敗戦必至と判断し天皇の意志の下でポツダム宣言を受諾することを鈴木貫太郎首相に進言した。

「為萬世開太平」(萬世ノ為二太平ヲ開カム)-能筆で知られる米内はこの書を晩年多く書き残している。昭和天皇の終戦詔勅を象徴するこの書には平和への願いが込められており、米内の当時の心境を今に伝えている。(以上)

記念館には、米内光政が筆写した終戦の詔書が展示されている。米内光政は八月一五日の終戦を機に、残務整理の余暇を縫って「終戦の詔書」(ポツダム宣言を受諾したときの詔書)を筆で書き写している。その展示説明を見ると、

〝終戦の詔書八一五字〟

とあり、文字の数まで紹介していたことに私は強く心を引かれた。戦争を終結するために筆をとられた昭和天皇の文章(詔書)が、

〝八月一五日に符合する八一五字〟

になっていることから、尋常ならぬ神性意志が伝わってきたのである。

連合国側が日本に無条件降伏を迫ったポツダム宣言は昭和二〇年七月二六日。それを無視した日本は、人類史上初の原子爆弾の洗礼を受けることになる。

八月六日午前八時一五分、広島に投下。

八月九日長崎に投下。

八月一四日ポツダム宣言受諾(終戦詔書八一五字)。

八月一五日終戦の玉音放送。

以上から、数霊に秘められている意志的暗示性が次のように感じられる。

①八月六日の八-六の和数一四。一四は一四日のポツダム宣言受諾を暗示。

②八時一五分原爆投下。八一五は終戦日の八月一五日を暗示。

③六日広島、九日長崎に投下。六‐九は調和のシンボルと受け取れる。円の中の6‐9の姿を見れば勾玉にも似てぴったり収まる。広島と長崎は人類最初で最後の恒久平和の大調和を暗示。

④終戦の詔書に秘めた〝八一五字〟は、終戦日、八月一五日とし、「万世の為に太平を開く」という昭和天皇のご意志の象徴のあらわれではないのか。

数字を単なる数としてとらえるなら、無機的で計算の道具以上にはならないが、それでは数字の存在自体が無意味になってしまう。

数字にははっきりと霊魂(意志)が宿っている。心が宿っている。思いが宿っているのである。数霊は生きて物言う魂の代理人なのである。だから、共振共鳴共時性現象(通称=偶然の一致)は、数字による霊魂の媒介表現が圧倒的に多くなり、物言う姿となって目の前に顯れる。

米内光政が筆写した終戦の詔書に添えられていた説明文の〝八一五字〟という表示も、心を向ける者との出会いを待っていたのではなかったのか。

昭和天皇の御霊と米内光政の御霊が、「萬世の為に太平を開かん」との思いを強くして数霊に魂不滅の光を発していた。

八一五字の魂の光、それは人の世に開く太平の光を開かんとする八一五字であると思うのである。

八と一と五の和数は一四となる。それは、意志(一四)の光であろう。

神秘の大樹Ⅲ 目次

まえがき

船井幸雄と遠藤誠と私と妻とを結んだ魂とは

林の響きが魂を乗せて

雲になった桃太郎

鮭が犬に変わる時(こころ姫とものの王子)

カササギといのちの会話

四・九(欲)問答

宇宙船〝アポロ一三号と一三〟のジンクス

心はきらめく生きもの

家紋で示す魂の実在

〝三〟で開いた天童の姫

酒と菊の花

飛鳥せきの魂が証した文字的現実

鯉が天から降りてきた

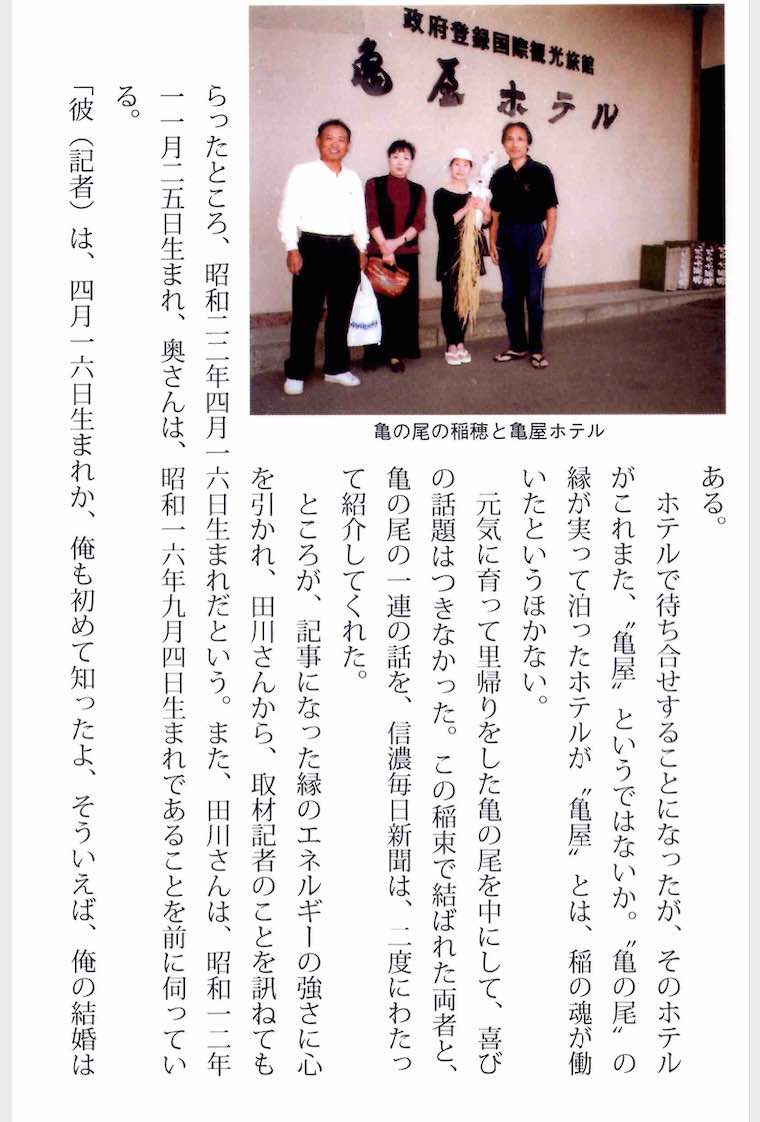

車のナンバーも命の意志

稲霊の喜びが開花した〝いのちの証し〟

普賢岳に抱かれたご夫妻

夢と現実と鳥海山噴火

永代供養と幸福の木

生命8字は心の宝

お茶が牛になるとき

ヨシ婆さんと心の光

酒と米と魂の守り

出会いは時空を越えて…

この世は卵が先か?

思えば寄せ来る文字と数

カラスとクルミと納豆

吉田茂の本と私

漂流三七日間を守った海亀

戦争を終わらせた八一五字

あとがき

著者略歴

スライドで閲覧

図書館で

『神秘の大樹』は図書館で借りられます。お住いの地域の図書館に蔵書がない場合、国立国会図書館からお住まいの自治体図書館へ貸出可能です。また、ご用命があれば、ご希望の図書館へ印刷版または電子版の取扱いを交渉および納品します。 個人のかたに対し本の代金、送料や手数料などを請求することはありません。なお、電子版については、居住地域(都道府県・市町村)に電子図書館がある場合に限ります。詳しくは「全国図書館」 ページにて。図書館関係者の方は、「BOOKSインフォ」 よりお問い合わせ願います。

電子書籍で

ほかの著書

米(食物・自然界)の生命愛に身も心も重ねることで、波乱万丈な人生もどんなに苦しい思いも澄み切ったものへと昇華した著者夫妻。その二人が遭遇した共振共鳴共時の記録は、「こころとは」「いのちとは」という命題に対する答えの証しです。