いのちの真実

共時性の真価

概 要

平成5年(1993年)8月6日、岡本天明絵画展を観るため、遠く山形から広島を訪れていた、とある夫妻。平和公園につながる「元安橋」を歩いて渡っていたところ、落ちている一羽の小さな折鶴を見つけます。それを発見したことも、拾い上げたことも偶然ではなく、そもそも広島を訪問したことさえ必然だったのだと、このあと知ることに。

世に言う、共時性現象(シンクロニシティ=意味のある偶然の一致)。なにが起きたのか、なぜ起きたのか、どういう「意味」があるのか、『一羽の折鶴』という題名の文章にまとめています。

このページは、『一羽の折鶴』に関する写真や注釈(解説)・参照資料として、当事者である夫妻と、関係者である故・岡本天明氏の夫人・岡本三典氏それぞれが執筆した書籍の一部や文を抜粋し掲載。それぞれの資料には、『一羽の折鶴』【を6分割した「共時性の真価」⑴〜⑹ 】の関連箇所へのリンクを貼っています。また、いちばん下の「引用・参考図書」のうち、表紙画像に「▼本の中身を見る」と付いている図書は、閲覧可能です。

「共時性の真価」各ページ

参考図書・資料

(ページ内リンク)

- 『神秘の大樹 Ⅱ ヒロシマとつる姫』菅原茂著、おりづる書房、2011年

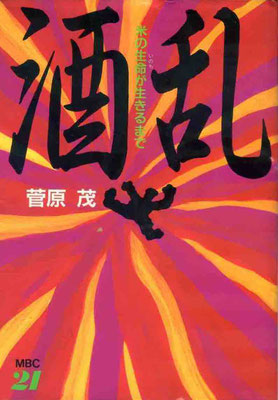

- 『酒乱‐米の生命が生きるまで』菅原茂著、MBC21、1993年

- 『死んでも生きている‐いのちの証し』菅原茂著、たま出版、1997年

- 『ひふみ神示』岡本天明著、コスモ・テン・パブリケーション、1994年

- 『ナガサキ‐核戦争後の人生』スーザン・サザード著、宇治川康江訳、みすず書房、2019年

- 『神秘の大樹 Ⅲ 文字・数・色で証す新次元』菅原茂著、おりづる書房、2012年

- 『神秘の大樹 Ⅰ 偶然が消える時』菅原茂著、おりづる書房、2011年

- 『至恩通信』258号、岡本三典著、至恩郷、2007年

このページ

参照・資料

抜粋・引用文

(「共時性の真価」各ページへの)

菅原茂『神秘の大樹Ⅱヒロシマとつる姫』

- 青く澄んだ

いのちの星

われらの〝地球〟

地球初の洗礼

原爆の傷跡まだ癒えず

人類初の洗礼〝広島〟

原爆の傷跡まだ癒えず

そして〝長崎〟

地球も広島も長崎も

魂の傷跡いまだ癒えず

広島の

元安川の

元安橋に降り立った

〝一羽の折鶴〟

平和のシンボル〝折鶴〟

万霊が集いに集う元安橋

元・安らぎの川原に集う万霊万魂

万霊集う平和の集い

元・安らぎの元安橋に

一羽の折鶴が降りた

平和の折鶴が降りた(第二章 魂を乗せた一羽の折鶴、p.25〜26)▼ ⑴故・岡本天明氏を感じた共時性現象

菅原茂『死んでも生きている‐いのちの証し』

- その小さな折鶴を、地下食堂のテーブルの上で、妻は静かに開いてみた。全開した時、一同あっ……と息を呑み、ざわめく昼の店内は、しばし、時が止まった。その時いち早く時計をみた妻は、「一二時一三分です」と言った。(第二章 共時現象体験の旅「岡本天明の魂〝折鶴〟に乗って、妻との出合い」p.60)▼ ⑴故・岡本天明氏を感じた共時性現象

- 「お前は米になった女かっ」ときくしかない。(第二章 共時現象体験の旅「帽子と蝶のハンカチに揺ぐ魂の風」p.108)▼ ⑵岡本天明氏の意志/岡本三典氏への働きかけ

スーザン・サザード(Susan Southard)『ナガサキ‐核戦争後の人生』(『NAGASAKI:Life After Nuclear War』)

- 平和の原点は人の痛みがわかる心をもつこと(p.379)▼ ⑷戦争の記憶と不調和の火種

菅原茂『酒乱‐米の生命が生きるまで』

- 食物たちの生命は、それぞれ違う者たち同士ですが、人間のように争うことはいたしません。(地獄期「天の啓示に生きる妻」p.97)▼ ⑵岡本天明氏の意志/岡本三典氏への働きかけ

- どんな苦しい思いも、どんな辛い思いも、感謝にかえたまえ(地獄期「天の啓示に生きる妻」p.81)▼ ⑹魂不滅をしめす共時性現象の真相‐自己調和と誠の底力‐

岡本天明『ひふみ神示』

- いわとびらきなりなるぞ。まこといわとはとはぞ。(言答開き成り成るぞ。誠言答は永遠ぞ。)▼ ⑹魂不滅をしめす共時性現象の真相‐自己調和と誠の底力

参照資料・文献

(「共時性の真価」各ページへの)

出典『神秘の大樹Ⅱヒロシマとつる姫』p.25〜26(詩・写真)

資料①発見された一羽の折鶴:

広島・岡本天明絵画展の会場を出た山形の夫妻は、原爆ドームと平和の子の像に近い元安橋上でちいさな一羽の折鶴を見つけ、拾い上げる。昼食時、不意にそれを開いてみたところ、現れたのは天明氏の出生地「倉敷市玉島」の文字だった。時刻は12時13分。太陽暦と太陰暦(日と月)を象徴する12と13。しかも当日は48回目の広島原爆忌 8月6日。〝48〟は日本語を象徴する数でもある。上記夫人は平素より〝心の内に響いてくる沈黙世界からの声なき声〟を文字に書き留め、それを自ら「四十八字」と呼んでいた(参照⑤_2「酒と米と魂の守り」に記述がある)。衝撃は尋常ではなかったろう。天明氏の「体を借りた」自動書記による「日月神示」は人間に自己調和を促す書。この日、平和公園は、早朝から鎮魂と平和への祈りに包まれている。※各説明参照

〔共時性の真価 ⑴ 故・岡本天明氏を感じた「共時性現象」〕

資料②岡本天明氏と岡本三典氏:

数字を主体にした神示取次の自動書記は、昭和19年、天明氏が 47歳

のときからはじまったと言われている。『日月神示』には、神示そのものについて、人としての「道」を示したものであり、特定の宗教として広めてはならないという主旨のことが書いてある。天明氏は1963年(昭和38年)4月7日に満65歳で死去。折鶴との出合いに衝撃を受け、もういちど会場へと戻った山形の夫婦は、岡本夫人に起きたことを伝え、折鶴はその手に渡った。その後16年間ずっと岡本夫人とともにあり、夫人が亡くなる半年前に上の夫婦の元へ手紙とともに送り届けられている。手紙の抜粋文が『神秘の大樹Ⅱヒロシマとつる姫』に収録されており、別途「参照④」に掲載した。※各説明参照

②_2

「日月神示」の取次ぎに生涯をかけた魂

『死んでも生きているいのちの証し』「岡本天明の魂、〝折鶴〟に乗って、妻との出合い」▼

岡本天明の魂、〝折鶴〟に乗って、妻との出合い

(中略)話は一氣に具体化することになった。妻にしてみれば、一〇年前から「心のむすび」といわれる文章が連続して結ばれてきた。偶然の一致ともいわれている「共時性現象」が、文字(象形、図形を含む)、数字、色に同期して毎日のように発現していた。

特に、数霊で融合する共振共鳴作用が多くなっていた。こうした共時性現象と心結びの文章に対して私が心を寄せ始めたのはまだ日も浅い頃のことである。

こうした動機によって急遽「岡本天明展の広島展」に出席することになり、岡本天明の情報がさらに詳しく知ることができた。

○ 岡本天明、明治三〇年十二月四日 倉敷市玉島に出生

○ 昭和一九年六月一〇日、四七歳の時、突然、数字を主体にした神示取次ぎの自動書記を始めた。取次ぎは、一九年間の長期にわたる。

○ 昭和三八年四月七日、六六歳亡

○ 第一回天明展開催は昭和三四年七月七日であるが当日は大阪市「鶴橋」で一四〇点の絵画盗難の大事件が発生した、と聞き及んだ。

広島展は、天明展開始〝三四年〟記念という。特に当日は広島原爆記念第四八回と重なっていた。

岡本夫人のお話を拝聴するとすぐに広島平和公園に直行することになったが、ここで忘れがたき一大共時現象が起きている。公園の中には、鶴のモニュメントを天高く揭げている「原爆の子の像」が建っていて、そこには平和の祈りをこめた千羽鶴が何万何十万羽となく子供達によって供え続けられている。

この像と原爆ドームの間には、潮戸内海へと注ぐ元安川がゆったりと流れ、そこに往来のはげしい「元安川橋」が架っている。その橋を少し渡り始めた時のことである。

同行の一人が足元に一羽の小さな折鶴がコンクリートに吸いつくようにして落ちている姿を見た。(中略)押し潰されていた可愛らしい折鶴は、しっかりと両手のひらの中で息を吹きかえしたのである。

(中略)

その小さな折鶴を、地下食堂のテーブルの上で、妻は静かに開いてみた。全開した時、一同あっ……と息を呑み、ざわめく昼の店内は、しばし、時が止まった。その時いち早く時計をみた妻は、

「一二時一三分です」

と言った。先程知ったばかりの天明の生れ故郷「倉敷市玉島」と印刷された太文字が、折鶴の中から光となっていのちを吹きかえしたのであった。

折鶴は、建築会社の広告紙を四等分に切って折り込まれたものであった。この鶴は、遠く、離れた倉敷市の子供たちによって運ばれたに相違ない。風や雨や雑踏のことを考え合せると、当日の出来ごとであったろう。

岡本天明の魂によって引き寄せられた広島‼︎

世界平和の原点となった広島‼︎

その爆心地ともいえる祈りのシンボル、原爆ドームと原爆の子の像との中程に抱きかかえられるようにして、元安川橋の上に舞い降りた一羽の折鶴‼︎

その鶴は、岡本天明の霊魂そのものではないか。折鶴を開き終えた時

「一二時一三分」

であることは、「一二時」は一二ヶ月の陽暦(太陽=日)、「一三分」は、一三ヶ月の陰暦(月)に符号して日と月のひびきとなる。

「日月神示」の取次ぎ

に生涯をかけた魂は、数霊による自動書記で示された世界に類のない大業であると言われている。

「倉敷市玉島」

で出生した岡本天明は、こうして一羽の折鶴に魂を托すようにして、太文字で印刷された公告紙「倉敷市、玉島」を通して、平和のひびきを発したのであった。

このことは是非、岡本夫人にお伝えしてから帰えりたいと思い、再びエ・ソール広島をたずねて事の次第を話して折鶴を手渡すことになったのである。

「第二章 共時現象体験の旅」>「旅の第一日(十月七日)」>「岡本天明の魂、〝折鶴〟に乗って、妻との出合い」五七〜六二頁

〔共時性の真価 ⑴ 故・岡本天明氏を感じた「共時性現象」〕

参照③_1

食物たちの生命は、それぞれ違う者たち同士ですが、人間のように争うことはいたしません。

出典『酒乱‐米の生命が生きるまで』「天の啓示に生きる妻」▼

天の啓示に生きる妻

断酒数年前のこと、妻は、ある声なき声を聞くことがあったという。

酒乱の断末魔が、響きをあげて近づく頃のこと。酒乱のやり口には身ぶるいするほどの恐怖を感じながらも、その中にあって、夫の狼藉にもいつしか感謝の気持を持てるようになっていた。

「お父さんのお蔭で、沈黙世界から、その心をいただけるようになりました。お父さん、本当にありがとうございます。」

と、どれほどに恐ろしい難儀だったことか。言うが早いか、顔をしばたたせながら、泣き出してしまっていた。

ある日のこと、刃物を振り上げている夫のため、家へ入ることもできず、たった一人の妹に助けを求めて駆け出して行ったが、巻き添えが恐ろしくて、家に寄せて休めさせてくれなかったようだ。あまりの酒乱の恐ろしさのため、そこの小屋にさえも、休ませてもらえなかった妻の憐れさ。

寒気が身をつんざく酷寒の夜。天を仰いで、無心の生命の中から、

「どんな苦しい思いも、どんな辛い思いも、感謝にかえたまえ」

と、心の奥深く刻んだ妻への伝言。

それを区切りに、妻は一心に、夫のいかなる乱行にも、ただ一念に頭を下げ、どんな苦しい思いも、どんな辛い思いも、すべて感謝に変えていくことに徹した日々を過ごすようになった。

この感謝に徹する日々こそ、神に生命を捧げ尽し切って得た、心開きの難行苦行であった。

ついに、妻の生命には、自然界の生命の愛が全開することになる。

ある日のこと、妻はこんなことを話すのであった。

「お父さんが悪いのではありません。米の生命がわかるまでの教えなのです。すべての食べ物、人参一本、大根一本、魚、なんでも、みな尊い人間を生かし続ける生命の元です。

人間以前のこの生命たちの、尊く、汚れない食物たちから、生命の声が聞こえます。食物たちの生命は、それぞれ違う者たち同士ですが、人間のように争うことはいたしません。

口から入った、いろいろな食物の生命は、一糸乱れず、人の生命を守り続けます。

そうして、一本道の人の体を通り、ふたたび、自然界へと戻っていく生命たち。

その代表である米の生命は、酒となり、神々にも捧げられます。透明で、汚れない姿となって神に供えられるのです。

その、米の生命を見て、悟って、お父さんの心も、米のように、汚れない心となるまでのお役目でした。

私は、このことを教えていただき、お父さんに、本当に感謝しなければいけないのです。ありがとうございました。」

私は、この奇想天外な話に面喰らうばかりで、感謝しないといけないのは、こっちのほうなのに、尋常ならざる超越世界を垣間見た思いだった。

息詰まるような酒乱の歳月の中で、妻のその辛い苦しい地獄から救う神の業であったと考えている。どんな過酷な試練をも、感謝、喜びに変えて生きていく、恐るべき神の智恵が授かったとしか言いようがない。

米の生命がわかるまで、そして、その米の生命が生きるまでの酒乱劇。これは、永々百年に及ぶ、母と妻の二代にわたる女神のような守りであった。

傍線はサイト編者による装飾

「天の啓示に生きる妻」八〇〜八二頁

〔共時性の真価 ⑵ 岡本天明氏の意志/岡本三典氏への働きかけ〕

参照③_2

人間的自我の一切ない、浄め上げられた自然界 / 人間界のような、他を殺し、争い、奪い、傷つけ合う心はない。

(同著)「難行苦行の人あれど」▼

難行苦行の人あれど

一方、妻のほうでは、二日目にして、雪の中から発見されたトラックのこと、使い込んだ金のことで、詰責を受けていた。当の夫は、行方不明で、雲を摑むような有り様だから、ただただ恐縮と不安の中で過ごしていた。会社側は、前代未聞の事件で、金を返済しなければ警察に届ける、と、きっぱり言い渡してきた。妻は、「それだけは勘弁してください」と、なけなしの遣り繰りをして、弁償することを約束して、どうやら、そのことだけは内々にしてもらったようだ。

妻は、夫は必ず帰ってくると信じながらも、当座の返済には頭を痛め、洋裁で得た銭を遣り繰りしながら、返済をしていた。夫の消息不明の中で、またまた息詰まる日々を生きなければならないとは、なんと厳しい因縁なのか……。

今、こうして、魂の入れ替えに生命をかけながらも、書き綴っていても、心苦しい筆運びである。

母が、父にかけた慈愛一路を継いで、妻は、母子心中の迷いを脱して、夫を立ち直らすことの一念を決意したという。そして、いかなる条件の中でも、明るく展開する真心の道を貫き通したのだった。

話は、もっと後のことだが、妻は沈黙世界から響いてくる、生命の波動を文字に綴って久しい。彼女の〝いただいた心〟を、名刺に刷って、縁ある人々に渡していた。今それを、私の『酒乱人生・浅草以降』を書く前に紹介しておきたい。

難行・苦行 人あれど

我が心開きも 難行苦行

人の心を 借りて出る

人の心の 打ち勝つ泉(文字よ)

守りの世界の 尊き言葉に 頭さがる(亡き心のつなぐ文字となる)

粗末な人生 送るなと—

神の心は 伝えたき(夫へ)

険しき日々 過ぎし時

涙で見守り 強くして

幸せ道へと 進む姿なり

誰一人として理解できなかった妻の世界を、力強く支え、守ってくれたのは、自然界の生命波動であった。

「声となり、言葉となって生き通う、生命の愛」

人間的自我の一切ない、浄め上げられた自然界。

「そこには、万物を、生かして、生かして、生かし続ける愛しかない」

この生命世界には、人間界のような、他を殺し、争い、奪い、傷つけ合う心はない。特に、米をはじめとして、食物一切は一時も休みなく、人間を生かし続けてくれる生命たちである。これは、どんな知性をもってきても不滅の真理である。

妻は、この食物(人類以前の生命たち)の心に通じたのが、最初の光明だった。どんな辛い、苦しい思いも、感謝、喜びに重ねて、生きねばならぬ日々の中、恐ろしい地獄酒の夫にも、神の光の輝く日がやってきた。

「酒を憎んではなりませんよッ。酒は、浄め上げられて、神に捧げるお神酒となり、また、酒は米の生命でもある。汚れが一点もない米の精と酒の精。このような酒を飲んだ夫の心には、必ず、その愛が生きる日が、やってくる。その日は、必ずやってくる」

と、生命の奥深い世界から諭されたのだった。

「ハッ……」と思った妻は、その諭しが真実であることを、断酒当日にまざまざと見せつけられた。

夫の生命に、米の生命が生きたその日のことである。

前後不覚の状態で自家用車を乗りまわす泥酔運転となった。ところが、路上に停車していた乗用車に引き寄せられるごとく激突したのであった。その自動車のナンバーは、〝888〟であった。

妻は、その夜のことを次のように説明した。

「米の生命(心=ひびき)と、私の愛が生きたのです。お父さんを正常な人間に引き戻すため、必死に守ったのです。

米の生命はこの世の数字に生きて示しているのです。米は〝八十八(88)〟と、数の生命になります。そして私は、八日生まれの〝8〟の数です。

米の愛(調和力)と、私の一心の守りが生きたのです。本当に〝888〟という車は神様です。

数字は、単に数と思ってはなりません。沈黙世界の心が、この世の数字のいのち(ひびき)に生きて、活躍していることを知らねばなりません」

こう言って涙ぐむのであった。

米の生命、そして酒の生命は、調和のひびきで諭しつづけてきた。そして、妻の一念の守りと諭しは、〝888〟という数の魂となって現実化したのであった。それは米の〝生命が生きた〟のであり、妻の守り一念の心が生きたのである。

沈黙世界と融合一体となった妻には、人智では計りしれない、神秘現象が、日常よく起こった。現実世界の〝文字、数、色〟といったことに、見えない、黙した生命が融合して、永遠の生命の流れを証してくれる、この現象は、学問的には〝共時性現象〟と呼ばれているようなのである。

自然界のいろいろな心(宇宙心霊)、そして、亡き人霊からも、妻を通して、生きて〝師〟となる喜びが伝えられてくる。

私が、酒乱から救われたのも、妻を通して〝心の光〟に、米の生命が生きたからであったと思う。

こうして、沈黙世界の心ごころが、妻の、生命の光と融合するまでの苦労と、亡き人たちの〝心ごころ〟が、妻の、心の光に通い、結ばれるまでの険しかった道程と、さらに、この声なき声の心ごころ(生命の響き)が、妻の命を通して、この世の、文字に生き、数に生き、色に生きる、までの歳月こそ、生死を超越した、難行苦行の心開きであった。

(植物の心―意識反応―の存在は、三上晃著『植物は語る』、その他によって、科学的にも証明されている)

「生命の守り」

声なき声の いのちの叫び

亡き人々の 声と声

食べるいのちの 声と声

花一輪の 声と声

自然を流るる 全いのち

みんな師となる 守り声

人の心の 正しきを

いのちの尊さ 学びあれ

人のいのちの 米たちも

みんな師となる 守り声

人の心の 正さむに

いのちの愛を 学びあれ

磨きぬかれた 酒いのち

みんな師となる 守り声

人の心よ 浄めあれ

いのちの喜び 学びあれ

今日を生かさむ 食物に

耳をかたむけ 今一度

正しく生きれや 人ごころ

いのちの愛に 目覚めあれ

愛一念に 目覚めあれ

人を育てる 米一同

知って生きるは 人の道

知って学ぶは 人の道

いのちの原点 ここにあり

傍線はサイト編者による装飾

「難行苦行の人あれど」九五〜一〇一頁

〔共時性の真価 ⑵ 岡本天明氏の意志/岡本三典氏への働きかけ〕

参照③_3

霊界は、憎んだり、傷つけたり、争いが絶えないけど、稲霊の世界から文字、数、色にひびかせる沈黙の世界は、傷つけ合うことはありません

『死んでも生きているいのちの証し』「第二章/終って終わらぬ共時の旅」▼

終って終わらぬ共時の旅

(中略)

岡本天明の魂も、宮沢賢治の魂も決して死んで終ったのではなく、縁ある人々の心の共鳴磁場の中で魂の灯は消えることなく輝き続け共に生きている。

文字のひびきや数のひびき、そして、色のひびきを心の舟として、沈黙の師となる愛となって活き活きと生きているのが現実と思っている。そして、何よりも自分という存在は

〝複合霊体を乗せたいのち船の船頭〟さん

と言った方がぴったりである。

旅の最終に宮沢賢治の映画を観て家に帰えれば、〝八〇円〟切手〝八枚〟の宮沢賢治が待っていて、発信人は、岡本天明の御夫人からであるとは、まさに一本の光の糸となって結ばれている世界というほかはない。

農を愛し、米を尊び、生きる原点に敬虔な想いを深めた賢治の魂が、岡本天明の魂と合流する次元とは一体どこかと考えた時、そこは稲霊(米のいのち)のひびきの世界であるのではないかと考えられる。

そこはいのちの最前線といわれる世界であって、天地自然の生命情報が最も集結される次元といえる。人間なら、

〝へソ(臍)の部分〟である。

生命情報が最も集結すると言っても、その大調和力の生命情報には、ピン(高)からキリ(低)まであるとみている。いのちの最前線のへソというのは、食物が人のいのちに転換する〝生命エネルギー転換次元〟であるから、その〝食性〟によって生命情報は、ピンからキリまであり、例えば、菜食系の人、穀菜食系の人、肉食系の人では、その普遍力に満ちた生命情報に大きな差が生ずることになるだろう。

その能力の高いものは植物である。大地に根を下し、地球生命の体温の中で親の心(地球の心性波動)をしっかり受け取り、自然のリズムにそって共に生きる。また、地上では、天の氣を枝葉でキャッチし、宇宙の大調和力を受けとって育つことになる。

ところが、動物は大地から分離して生きているから植物のような訳には到らず、ましてや、知性の高い人間は、生命情報感ではキリ(低)に属することになる。おのずから五感で感ずる外的心の情報にたよりがちとなり、内的・生命根源からのいのちの情報(食)にはあまり心を向けてくれないようだ。

穀物の中でその生命情報力の高いものとしてはやはり五穀であろう。その中心をなす〝米〟が人間食の究極となろう。

稲は、水性植物といえるほど水を好み、根も深く、半年間もじっくりと天地の生命力を吸収し、蓄えをして実らせてくれる。

万人を守る生命素としてはこれ以上の食糧はないと思うし、米が中心となって光れば、他の食物たちは皆光ることになるのではないか。天地自然の生命情報に充満した〝米の魂〟こそ、〝稲の魂〟であり、天地を代弁する沈黙のひびきを持った人間の生命に最もふさわしい生命だと思っている。

一粒の米には、天地自然の普遍力が宿っている。

稲が天地の生命情報を収集して、米に凝縮させ、食となって胃で燃えて、腸で人間の生命に転換する〝へソ(臍)〟の次元が、地球生命と宇宙生命のいのちの凝縮された

〝調和意識エネルギーの中心〟

であるといえる。そして、へソ(臍)の次元こそ生命存続のいのちの鍵を握るものであり、生きるいのちの聖地であると思っている。

世に多くの聖地と言われる場所があるものの、本当のいのちに満ちた聖地は、へソ(臍)の次元であると私は考えている。ここは、宇宙の意志が満ち溢れている

〝稲霊の次元〟

であるからだ。

そして、浄化された師となる人間の魂が生命同化する次元であり、愛の調和情報を文字、数、色のひびきに乗せて発信させている次元と考えている。

岡本天明の魂と、宮沢賢治の魂が合流した次元とは正しくこの稲霊の次元ではなかったのか。

(中略)

妻の意識レベルには、かなり普遍的な情報チャンネルが開かれているのではないか、と、そう思われる一筋の光が見えてくる。それは、妻自身の言う

〝稲霊の世界にいるから

結ばれてくるのです〟

と言う心結び〝いろは四八字〟と〝共時性現象〟のことである。

私は、あなたは〝米になった女〟か、と、何度か妻に言って来たが、意識的次元ではどうやらそのような氣持にもなる。妻がよく言うことに、

〝皆さんは、霊界の世界、私は、米の心と一緒のところにいる〟

ということがわかる思いだ。また、

〝霊界は、憎んだり、傷つけたり、争いが絶えないけど、稲霊の世界から文字、数、色にひびかせる沈黙の世界は、傷つけ合うことはありません〟

と言う。

いのち育む米を中心とする食の次元、すなわち、人間の生命エネルギー転換次元から、こちらを見ているような意識世界のような気がする。

この生命エネルギー転換次元(食の次元)こそ宇宙と地球生命の最前線であり、その自然界の情報がいのちの火となって燃え上る次元である。

この時、内なる魂の情報が、いのちの光に照し出され共振共鳴が起き易くなり、共時現象は、この生命同化が起る生命エネルギー転換次元の深い無意識レべルの時、最も多く発現するように思っている。

すなわち、米(食霊)が、いのちの光となって燃え上る世界であり、それはまた、人の心の発生次元の世界とも言えよう。

妻が言う稲霊(米の心性エネルギー)が、人のいのちとなり、心のひびきとなる言葉の次元であり、深い無意識レベルの世界ということができるのではないだろうか。その世界こそ

万物普遍の世界であり、

共振共鳴のエネルギーが輝き合い

共時の海は、

いのちの愛で満ち溢れる

そして、

共時の縁で結ばれ

喜びを重ね

調和の心に目覚め

熱いいのちの愛を感じ

深い自己調和の心が湧き起こる

そして、

自己に目覚め

今の心に目覚め

生きる原点に目覚め

本当の幸せに目覚めてゆく人生

ではないかと思っている。

生命よ、食よ、五穀よ

米のいのちよ、

ありがとう。

〝旅は終れど

共時の旅は

永遠に流れる

宇宙のいのち

いのちと共に

終りなし〟

「第二章 共時現象体験の旅」>「第六節 終って終わらぬ共時の旅」二五二〜二六〇頁

〔共時性の真価 ⑵ 岡本天明氏の意志/岡本三典氏への働きかけ〕

参照④_1

平成五年八月六日、人間にいのちの尊厳に気づけよと、共時が起こったのでございます。

『神秘の大樹Ⅱヒロシマとつる姫』あとがきの掲載部分▼

◀︎◀︎◀︎画像8枚

〔共時性の真価 ⑵ 岡本天明氏の意志/岡本三典氏への働きかけ〕

参照④_2

ふでに「自分拝まねばどうにもならんことになるぞ」 と、示されているのは、このこと / 自らの五体こそ、食に生かされているカミの器

『至恩 通信』平成19年5月23日 (旧4/7)

号(258号)▼

通信』平成19年5月23日 (旧4/7)

号(258号)▼

人のいのちの成り立ちは

母胎に宿った 十月十日 母 箸 で運ぶ 食のみによって 育成生 致します。誰も 手をかけることの出来ないウソのない母体の中 光 恵 恩 実 証す。

いのちの元点を 心に抱いて 一生あらねばならぬ 悟りとなりました。

食なくして 五体は この世に存在出来ません。

この五体は ひかりでございます。と、さとった今、身体をなでながら、ふでに「自分拝まねば どうにもならんことになるぞ」と、示されているのは、このことでございました。

今迄 遠く 天空の彼方に 神を拝してまいりました。

自らの五体こそ、食に生かされている カミ の器でございました。

折鶴によりまして、難解を究めた十六巻を 分からせて頂くことが出来ました。

一八十一 キ七

キ七 七

七 三

三

〇九十一八十八十八三

言答開き成り成るぞ

誠言答は永遠ぞ

イワトビラキナリナルゾ

マコトイワトハトハゾ

人間本来 永遠のいのちである。と、分からせて頂きました。

日月神示の 極意となっております。

折鶴の芯 光 言 食芯のめざめこそ 世界を一つに結ぶ 自然の理でございます。

神理を分からせて頂きました今、初心にかえり 宗教法人を 解散することに致しました。

(後略)

出典『至恩 通信』平成19年5月23日 (旧4/7)

号(258号)

通信』平成19年5月23日 (旧4/7)

号(258号)

- 以上は『日月神示』の著者岡本天明氏の妻、岡本三典氏による文。文中の傍線はサイト編者によるもの。

- 改行、句読点、空白など、外観(レイアウト)は原文のそれを再現した。

- 「折鶴」とは一九九三(平成五)年八月六日に広島平和公園付近で発見された「一羽の折鶴」。当ページ本文(第1節および第2節)と資料で紹介している「折鶴」を指す。

- 前半部分の生命観は『酒乱』の著者夫妻が後に出版した『神秘の大樹Ⅱヒロシマとつる姫』(下記)>「第一章心のつる草」で述べられている。

- 後半部分の「折鶴」の話は、同じく第二章、第三章、あとがきで紹介・描写されている。

- (関連…生命現象の根源‐体と心の相関性)

←『一羽の折鶴』該当箇所へ

〔共時性の真価 ⑵ 岡本天明氏の意志/岡本三典氏への働きかけ〕

〔共時性の真価 ⑹ 魂不滅をしめす共時性現象‐自己調和と誠の底力‐〕

参照⑤_1

縁に偽りはない。

『酒乱‐米の生命が生きるまで』 「神技一瞬、〝刃に変わる水杓〟」▼

神技一瞬、 〝刃に変わる水杓 〟

縁は生命の調和力。目の前にやってくる縁は、すべて自分に相応しい縁なのである。縁に偽りはない。私が引き寄せたものであり、みなさん自身が、引き寄せたものなのである。縁は、絶対の力を持って、私たちに逢いにくる。「よくやってくれた」と、ご褒美を持ってくることもあるし、あるいは、「偉いことをやってくれたなッ」と、言いながら、やってくることもある。

だから、みんなの目の前に現われる縁は、すべて、己の目覚めのためにやってきてくれる。善きにつけ、悪しきにつけて、やってくる。私の酒乱についても、当然、「お前は不調和な生き方をしているぞッ、早く気づけーッ」と、催足する現象を示す。

(後略)

「神技一瞬、〝刃に変わる水杓〟」一六八頁

〔共時性の真価 ⑶ 戦争の記憶と不調和の火種〕

参照⑤_2

内在する霊魂世界では、酒乱を引きずる心に共振共鳴する霊魂たちは、改心して新しく積み上げる心に対して波動が合わず、守りの魂から押し返されて次第に離れて行く

『神秘の大樹Ⅲ文字・数・色で証す新次元』「酒と米と魂の守り」▼

酒と米と魂の守り

自分を変えようと思い立ってから、早や二六年が過ぎた。言葉の上や、化粧とか衣装で別人に変身するのは簡単な話だが、魂までとなればまったく次元の違う話となるから、不可能にも近い現実となる。

言葉を変えれば意識改革のことであり、その意識といえば万人みな違う人格であり、性格であり、いい換えれば遺伝子性の意識(心・魂)ということになる。これは大変なことである。中を開いて洗濯するわけにもいかず、本当に厄介千万なことだから、人は皆、ありのままで生きるのが一番いい。

この体はいわば魂の貯蔵庫みたいなもので、その蓄積された魂の量といえば宇宙大にもなるから、中の魂を変えるなどということはできない。唯一それを変えるとすれば、よくいわれる「心の入れ替え」、しかし正確にいえば、「心を入れる」のであって、入れ替えるのではない。

一度、生命コンピューター(記憶脳)にインプットされた心は、善くも悪くも、正直に自分の心の蔵に蓄積される。家族環境、社会環境、自然環境、生活の全般にわたっての生きることの環境が、自分をつくりつづけるツール(道具)なのであるから、それらのどれ一つとっても自分という者をつくり上げる要素になり、また要因ともなる。

だから、生まれ持ったありのままで生きるのが一番いいことなのだが、さて、それがために、人生を大きく狂わせることなどが現れてくると、それはまた、一大事であって、悪性に引き落とすようなことにでもなれば人生がメチャクチャになってしまうから、それはいけない。

ありのままの自分で生きられて、無難に人生をまっとうできるのであればそれにこしたことはない。

私のように、ありのままに生きたがために大きな落とし穴にはまった人間は、否応なく、心の修行が必要となる。それが為に、冒頭に書いた通り二六年目を迎えても、内面の葛藤はいささかなりとも残るものである。

今は、具合の悪い遺伝子に振り回される自分ではなくなったといい切れるところまで到達したと思っている。

私は酒で失敗を起こした。酒乱の自分との闘いはあまりにも熾烈であって、そのために、妻や家族を辛く不幸な環境に突き落とした。

人は、さまざまな悪弊に悩まされるであろうが、その救いとしての心のよりどころといえば、宗教などさまざまなルートがあり、その門戸を開いてくれている。しかし私は集団で精神修養することにかなりの抵抗があり、独善としての自己改革を選んできた。

心を変えることはできない。できるのは、新しい心を積み上げることだけだと思う。心に描いた文字は決して消すことはできないのである。

パソコンには、ゴミ箱という便利な箱があって不要な情報は捨てることができるが、遺伝子性の魂の世界ではそれはできない。ひたすら、悪性因子(人生のマイナス要因)の、心の文字を薄れさせるしかないのだ。善くない自分の心が活躍できないほどに、新しい心を積み上げる。そういう修行に徹するしか方法はない。

お陰で私は信仰心を持つことの大切さを知ることができた。酒の親である〝米のいのち〟に手を合わせる。すなわち、食のいのちであり、「生きる原点忘れまじ」であり、そのことから当然のように、心のふる里、いのちのふる里を、そして究極は「いのちとは何ぞや」と、一途に探求する人生街道となったのである。そこから得た心の世界を、新たな自分の心として蓄積することを心掛けている。

それがためにはまず、「断酒」という二文字を確固として守り通すことであった。そして、昭和六一年元旦が私の断酒記念日となった。

それからはや二六年目の歳月にさしかかったということになる。詳しいことは自分史『酒乱』に書いたが、それは、妻との二人三脚の日々であった。その中の一節を引用して話を進めたいと思う。

妻の口からよく出てきた言葉に次のような話がある。

「お父さんが舞ったのではありません。酒が舞ったのです。酒の親は米です。米は透明なご神酒となりますように、澄んだ心になるための道のりでした。お父さんは酒の親の、米の心に還るのです。酒乱はそのための道のりでした」

私は、米のいのちに還る修行者になったのである。

続けて「天馬の如し女神の妻」の一節を引用してみる。

一つの縁によって人の運命はその向きを変えてしまう。大きく小さく、善性に悪性にと、その方向は変わる。妻と私の生命は、厳しい縁を交えながら、今や遅しとばかりしっかと向きを変え、「あっちの水は辛いぞ、こっちの水は甘いぞ」と、子どもの頃のホタル狩りのように、いつも、その点滅する光明に向かって走りだす。

これまで二〇年ほどの歳月を私に、ひたすら従順に、そして、一途の願いをかけて見守ってきてくれた妻だった。だが、矢尽き刃折れて、このままでいけば、妻のほうが黄泉の国(生命世界)へ連れて行かれても何ら不思議ではなかった。しかし、従順な女は一転して強い天馬のごとき力量に溢れ、迫力ある女神へと変身する。

もうどうしても酒乱を許すことはできないと、手を変え品を変え積極化してくる。ときには「バシ!」と、鞭が音を立てて飛んできたこともある。今までの積もり積もったものが一気に突出してくるからその勢いは実に凄い。

悪鬼のような酒乱のやからも最後の砦を守ろうと、これまた必死の応戦だった。祖先累々の酒乱の亡者を呼び集め、かつまた、他界からも援軍を引き連れての熾烈な戦火の火ぶたは切って落とされた。

ここまでくると現実世界の領域を越して、霊界神界を交えての運命劇となった。そのころから私の母も妻の守護霊となり、援軍となって、妻は、この夫がわが子とばかり、腹を痛めたわが子なら、煮ても焼いても喰っても当然とばかり躍り出た。

継いでならぬぞ子々孫々

道をはずしたこの酒乱

きれいな生命をつなぐのが

これぞ人の子人の道

何んで退がらりょ酒乱の夫

許してくれよ今しばし

紅い涙もやるせない

呑んで食い入る一文字

キリッと結んだ口元に

キラッと光る神光を

淨めたまわんこの夫

妻は私を産んだ母親とも重なって動き出した。折りから雪は降りしきり、地上は見る見る白銀の光り輝く昼下がりのことだった。

神と魔の対決は時の休まることもなく、その後一〇年はあっという間の生命の運びとなってゆく。

夫は四六歳、妻も四六歳。後に妻は次のような声なき声の文字を残している。

雨だれの一粒にてもみたまは宿る

声となり言葉となりて世に残り

不思議な世界のつなぐ道となり

昭和五八年七月三日二時二六分

真実を見いだすこと

真実の道こそ他生の喜び重ねなり

正しく判断できる人こそ

限りなき幸せを生む

昭和五八年七月四日六時

われわれの目に見えぬ生命。その声なき声の沈黙の世界、その声を聞きいただき示す文字となって残されている。妻は、この文字のことをいつしか〝四十八字〟と呼んだ。

光り輝く一粒の雨だれその光の玉からは、烈しい生命の響きが伝わってくる。生きて何かを語ろうとする。その声なき声。そこには、奥深い生命の愛が響いているといえよう。(引用ここまで)

米の、いのちの光に近づけようとした妻の一心。夫の汚れた心が、酒の親である〝米のいのち〟に純化できますように、また、人間の心の元となる、米たち一切の食物の生命世界に純化できますようにと、妻は一途に心をこめて夫の陰になり、日向になって守ってきた。

積み重ねてきた心の蔵(霊魂)を変えることは実に大変な仕事となるが、この心改めの大仕事も、すべて自分の力でやり遂げてきたと思いがちである。ところが、それは大きな誤りであることに気づくようになった。そこには多くの、共振共鳴する魂たちが集結するという、内的実在の世界があることに気づくのである。内なる魂たちの守りの世界があるという実在感である。

内在する霊魂世界では、酒乱を引きずる心に共振共鳴する霊魂たちは、改心して新しく積み上げる心に対して波動が合わず、守りの魂から押し返されて次第に離れて行くものである。

魂たちは、本人の心の向き(改心の方向性)がどちらに向いているかを灯台明かりとして、縁結びの舵取りをしてくれていることがわかるようになった。

亡き心ごころの働きを知る唯一のひびきは、現実に見る文字・数・色の波動媒体である。昨今、私は、数霊=数字によるメッセージ性こそ、亡き魂の表現媒体になっていることを実感できるようになった。

数霊は、数字によるメッセージ性といえるが、また、数字による意志エネルギーと考えてもいい。そのことはすなわち、数霊は霊魂の情報発信媒体であり、宇宙世界の共通語(造語)なのではないかとさえ思われてくる。

普段は気づきそうもない世界に、善性に引き上げてくれる霊魂と悪性に引き込む霊魂が、誰のいのちの中にも内在している事実に驚かされる。すべて縁結びの秘密は、自分自身のいのちの中にあった。善くも悪くも縁結びの神は、わが身の中から目を光らせているのである。

わがいのちは、天地に通じる送受信基地であり、今風にいえば、ライフ・インフォメーション(生命情報基地)といったところであろうか。

ここから、拙著の自分史『酒乱』を出版したときの、霊魂の動きを追ってみることにする。

断酒七年目に入った平成四年早々にかけて、自分史を残すことを思い立った私は、それまで文章や原稿書きには無縁であったにもかかわらず、書き始めると、八日間で粗稿を書き上げてしまった。

もちろんのこと、出版界とは無縁であるから、何をどうしたらよいかわからない。まずは出版情報を知りたくて図書館を訪ねてみた。

山と積まれている書籍の棚を夢中で探したが、出版の手立ては何一つつかめないまま立ち去ろうとして最後の棚に引かれるように目をやったとき、『百万人の出版術』という本に出会ったのである。私にとってはまさしく宝物となった。

こうして、MBC21という出版社を知ることになったのは、平成四年七月七日のことであった。それからというもの、毎日ノートから原稿用紙に清書することとなり、書き終わって、その会社を訪ねたのは七月二三日のことであった。

初対面の渡辺社長に図書館での出会いを伝えると、話は一気に煮詰まり、原稿を斜め読みの速読で概要を受けとめた社長から、「進めてもよい」という即断をいただくことになった。

帰りには、社長が執筆した小説『天皇の魚屋』をいただき、帰ってから読み込んでみると、それは史実に基づいた実話のようであった。

代々天皇の魚屋として、守り継いできた奥八郎兵衛の系譜が事細かに構成されている様子に読み入った。

ところが、天皇の魚屋は表向きであり、そもそもの系譜は忍者らしく、陰ながらに、天皇を守ることに身命を賭けている様子。その奥家、七代・八代・九代と、京の都から江戸までのことが書かれてあった。

史実に基づくこの小説から、奥家七代から九代までを系図に書きまとめてみると、ここではっきりと浮き出してきた、霊魂の叫びにも似た共振共鳴が発せられていることに気づくことになったのである。実に衝撃的な出会いであった。

出版社から契約のことを伝えられたので、急遽八月五日に上京し、実質上の出版手続きを開始した。その頃から急に何かが盛り上がるのを感じた私は、予定より三時間ほど早い電車で東京駅を出発した。帰宅したのは夕刻の五時頃であったが、すでに妻は夕飯を食べ終えるところであった。

食卓の上にあった容器の上には、食べ終えた大小二個の梅干しの種が置いてあった。それを見たとき私の目に映ったのは、「亀の姿」であった。そればかりか二個の種は、ほどよく「八の字」を描いていて、何かを言おうとしているようでもあった。

私は「亀の姿と八の字」を感じた一瞬から、内的に、それとなくうごめく何かに気づき始めていた。天皇の魚屋の八代目、奥八郎兵衛は、確か幼名が「亀次郎」であったのだ。

契約を終えて、予定を三時間も早く帰宅した私よりもひと足早く妻のところに飛んできていたのであろうか。妻のいのちの中で、何をどう伝えようとしたのか、「八代目の八郎兵衛が八の字となり、幼名・亀次郎の亀姿」となって、待って居てくれたのだと思った。

食はいのちである。食の次元は原子の次元、純真に澄み清められていて、魂が迷うことなく帰られる世界なのである。ピカピカ輝く食のいのちにこそ、魂の愛が息づくことができるのである。

生きる原点の食の次元で、梅干しの種に亀の姿を見せて、幼名「亀次郎」を示し、「八の字」姿に見せて、八代目の八郎兵衛をうったえるように待っていてくれた。さらにこの日、妻はもう一つの心結びの言葉(四八字)を発した。

「二一日でおさんあけだよ、しげる」(七時二一分)

と、いうのだ。妻は、「お父さんぐずぐずするなよ、お産明けだよ! お父さんの母だよ、母は二一日の命日なんだよ」というのだ。そして、その心結びの時刻が七時二一分なのであった。

断酒してから七年。新しい人生の扉は開かれて、まさしく〝お産明け〟となったのであり、二一分は、母の命日の二月二一日と共振共鳴していたのである。

出版社のMBC21と出会ってからは、いのちの中から何かを促されるように突き上げてくる動きが続いたのである。『天皇の魚屋』に登場する奥八郎兵衛の系図を作りすすめてみると、やけに二一の数霊が迫ってくる。次にそれらを列記してみることにする。

■佐藤夫妻が書いた「米の文字」が届けられた日が、昭和六一年一月二一日であった。

■妻の心結びの「二一日でお産明けだよ、しげる」は、七時二一分であった。

■天皇の魚屋の八代目・八郎兵衛が一〇月二一日亡(三四歳)。その妻・み乃は九月一二日(=二一)亡(三八歳)。

■九代目・延造の襲名披露が一〇月二一日。

■私の母は二月二一日亡。祖母二一日亡。伯母二一日亡。

■妻の祖母二一日亡。

などと、一気に開いた開花のようだ。そればかりか、すべてをまとめて代弁するごとくに、出版社がMBC21であり、出版発行日が平成五年二月二一日なのである。それはまた、母の本命日でもあるのだ。

ところが、それだけでこの話は終わらなかった。二一の数霊のあまりにも多いことで私は、その系図を作成して渡辺社長に速達便で送ったところ、不思議に思った社長は、電話をかけてきた。

「僕は二月二一日生まれなんですよ」

と社長は言う。私が、「私の母は二月二一日が命日です」と付け加えると、社長はびっくりして言葉を続けた。「いいことですか、わるいことですか」と、真剣に迫ってきたので、一切が善いことばかりですと、妻が言っておりましたよ、と伝えた。

共振共鳴現象はそればかりではなかった。社長は末子で父は漁師であるという。私の母は魚屋であり、私も末子だ。さらに、社長の執筆した『天皇の魚屋』が奇しくも魚屋の話であり、内なる霊魂の世界を押し開いてくれたようだ。

いのちの中では、魂が全方向性のひびき合いの中で、ピカピカ生き生きと働いている姿を、文字や数字を介して見せてくれている。

よく使われるアクセスという言葉があるが、内なる魂の世界でも、それと同じことがひっきりなしに起きている。出会いとか縁というものは、皆その霊魂のアクセスで成り立っている。生命世界の話であるから、草木や動物、その他あらゆる面で、いのちの光に乗った魂のアクセスが交信していることを私は信じている。

この世はいのちの聖火ランナーで、すべてがいのちの光で結ばれている。今の世は、IT社会であり、光ファイバー通信時代でもあるが、いのちの世界は、初めから森羅万象にわたり、いのちの光ファイバーで結ばれている。

だからこそ、波動が合えば共振共鳴し、感動の出会いや、思わぬ良縁を結ぶことが起こる。いのちと心を大切にするよう自分自身に言い聞かせて生きていきたいと思うのである。

「酒と米と魂の守り」一四八〜一六三頁

※1.

引用(抜粋)部分を明瞭にするため、原文にはない空白行を入れた。

※2.

傍線、傍点ともにサイト編者による装飾。

※3.

抜粋おわりの箇所で改行、空白行を挿入し、続く一文を次段落の頭に組み入れた。

※4.

話題の切り替わり部分にも原文にない空白行を挿入した。

〔共時性の真価 ⑶ 戦争の記憶と不調和の火種〕

参照⑥

心の世界には、時間、空間はなく、一面的、一本直通だから、一瞬にして現れる。

『酒乱‐米の生命が生きるまで』「生命の樹」▼

生命の樹

悪魔に乗っ取られた酒乱の私でも、ピッカピッカの生命が宿っている。この生命こそ、永遠不滅にして、宇宙創成の原点に結びついているものだ。見た目には、一人一人は別個の生命体である。だが、それは単に肉体だけのことで、みなさんも、私も、たとえ親子でなくても、生命に関しては、すべてつながっている。そして、それは人間ばかりでなく、天地万物の全生命は、相互に関連のある生命ではないか。

このことは、自分の存在を考えたなら、すぐに理解できることだろう。この自分は、どこから生まれてきたのか。もちろん、父母からに決まっている。では、その父母は……。そして、その上は……。そして、また、……。その上の父母へとつながって、ついに、人間以前の生命体へつながっていく。

そして、我々人類こそ、地球上で最も遅く誕生した生命体なのであると思う。宇宙と太陽、海の幸、大地の幸、万端が整った時、〝星の王子様〟として誕生した。その生命の糸は、人間が生まれ出る以前の、諸々の生命たちへとつながって、ついには、宇宙創成の原点の〝生命の親様〟へと結ばれていくことがわかる。

だから、自分という一個の生命体の中には、まぎれもなく、何億万年の生命の歴史が刻み込まれていることになる。それぞれの遺伝子の中は、生命博物館のようなものではないか、と思われる。私は、自分の意識改革を実行する中で、この生命の流れに、本当に感心した。全人類を一本の生命の樹と見て、そこに花を咲かせている梢の先々が、我々、現世の人間の姿と見たのである。

私が、狂った果実となったことは、心という生命の養分が、祖先のどこかで、誰かが狂わしてしまったのだと思う。だから、私の身体に黒い花を咲かせ、黒い果実を実らせた。この生命の、心という養分を変えない限り、いつまでも、どこまでも、子孫の花が狂うのである。どこかで、誰かが、心の養分を自然体に戻してやらなければ、子孫のみんなに、迷惑をかけることになる。

代々引き継がれた心の歴史(潜在層)は、次第に、ひとつの生命体として、独り歩きをし、それが、現在の自分を操作支配する力となる。そして、今の心の習慣が、積もり積もって、自分を、さらに、子孫を支配する心の生命に育つ。自分の過去の心、祖先累々の心が、ビックリ箱のように、現在の自分の前に躍り出てくるという仕掛けであると思う。

こう考えてくると、勝手気まま、好き放題に、不調和な心を発散し続けてはならない。日頃の心の習慣が、ルーズになってくると、自己管理が不可能となって、人霊世界の思うままにされてしまうのだ。

だから、酒を一杯飲むと、過去前世の悪心、亡者が小躍りしてやってくる。心の世界には、時間、空間はなく、一面的、一本直通だから、一瞬にして現われる。こうして、生命の樹を伝って、全方向から、飲み足りない亡者の援軍が集結することになる。もう、こうなったら、現世の自分は、ブレーキなしの車が、下り坂を走るようなものだ。

ある日、妻が、こんなことを言った。

「お父さんが、少し飲み出すと、この世で飲み足りなかった人たちが、いっぱい集まってきます。〝もっと飲め、もっと飲めッ〟と、集まってくる。だから、お父さんであって、お父さんでなくなるのです」

と、言ったことが、今になって、そうであるとはっきり実感できた。

その亡者に対抗するためにも、日頃の自己管理=意志力が、いかに重要であることか。日々の心の習慣が、いかに重要であることか、身に沁みてわかった。七羽のカラスから攻撃を受けながらも、身心をバラバラに分離、組立てることになった理由も、そこにあった。

私は、身心に荒っぽい修行の負担をかけ、また、実際に、多くの修行体験もしてきた。危険な試行錯誤を続けた人体実験は、生命に対する不調和な行為だったと思う。この自己改革の執念は、死にもの狂いだった。人の道をはずした者が、道をはずしたことに気づかされ、子孫には、この因縁を流してはならじと、その一念が、今は、人の道をはずすことなく、生命の光が輝くように祈る毎日となっている。

いのちは ピッカピッカ輝く毎日だ

今日も、明日の一日も

手つかずのいのちの日めくりだ

ピッカピッカ輝く

いのちの世界が待っている!!

「生命の樹」223〜225頁

〔共時性の真価 ⑸ 時空を超える精神世界のつながり〕

参照⑦

人類の魂(心性)の岩盤は一つ / いのちの霊脈を通って知らず知らずに流れていく

出典『神秘の大樹Ⅲ文字・数・色で証す新次元』「吉田茂の本と私」▼

吉田茂の本と私

ご縁は常に身近なところにやって来ている。待っているともいえよう。普段、そんなことにいちいち気を留める人はいないであろうし、大方は、ご縁の磁力を感ずることもなく通り過ぎていく。

生活するにはそれでいいのだが、共時性現象に関心を持つものとしては、誰も気づかないようなちょっとした触れ合いにも、「あれ」と息を呑んで心の目が開くのである。

何げなく心引かれるところには、実は何かがある。心を引っ張る一瞬には必ず何かがあるのである。

考え方を逆転させるなら、私たちの生体というのは、物性体(肉体)であると同時に、心性体(心)でもあるから、いわば、肉体一〇〇%であり、心一〇〇%という魔法まがいのようなもので、一生命体が二〇〇%で一体という魔訶不思議なことにもなるのである。

この二〇〇%のいのちは、さらに電気を帯び、磁気も帯びているから、プラスとマイナスの引き合いと押し合いが生じる。

常識で考えれば、物質一〇〇%のところには何一つ入らないのが当たり前なのだが、そうではないところがこの生命体の不思議。物質一〇〇%に、さらに心が一〇〇%、それも易々と同居しているのだから驚きである。自分というこの生命体は、心であると同時に肉体である訳である。

心ばかりの自分でもなければ、肉体ばかりの自分でもない。肉体であると同時に心でもあるという不離一体の姿こそ、自分の正体であると、私はいつもそう思っている。

いのちは両性

物性と心性

両極両性でいのち

いのちはバランス

両極両性でいのち

一元一体で二象体

不離一体・融合一体は

いのちの宿命

心だけのいのちはなし

肉体だけのいのちもなし

という具合に、生命体は、実に神秘に充ちた存在であるという思いが日を追うごとに強まっていく。

何も考えずに道を歩いていても、ふと心を引かれることや、嫌な思いを感じることも少なくない。それは、心にも肉体にも電磁波があるからだと私は考えている。

日頃から、心の積み重ねが、いのちの中にどんどん入っていく。その心の集合体が魂であると私は考えているから、どんな魂がどんな勢力圏を張り合っているのか、自分のいのちの世界に関心をもっている。

心が成長し、自分のいのちの中にそれぞれの色合いを持った心の集団をつくり上げてきた魂は、それをたぐっていけば、先祖がどうのこうのというよりも、人類全体を、さらにさかのぼれば、とてつもなく深く広い心性世界まで繋がっている。だから、人類は皆いのちの親子であるともいえる。極言するなら、人類の魂(心性)の岩盤は一つなのであり、一人ひとりの魂にもその岩盤が共存して共有している世界だと私は思っている。人類皆いのちの親子であり、心の親子であるともいえる。

そのことは取りも直さず、自分が暗い心やよくない心になればそれは自分だけの問題ではなくなり、他の人にもその暗い心や、よくない心が、いのちの霊脈を通って知らず知らずに流れていくということになる。一人でも多くの人たちが、明るく良い心で生きていられたらと思う。昨今の人類世界は現実に暗い面の映りが強く、戦々恐々としているのが辛く私に伝わってくる。

単独一体のいのちはなし

みんな繋がっているいのち

順々繋がっているいのち

世界はいのちで一体

魂はどこかに必ず繋がっている

共振共鳴で響き合う魂

霊脈を呼び起こせ!

良い霊脈を呼び起こせ!

(後略)

「吉田茂の本と私」二〇〇〜二〇四頁

〔共時性の真価 ⑸ 時空を超える精神世界のつながり〕

参照⑧

どんな苦しい思いも、どんなつらい思いも、感謝にかえたまえ

『酒乱‐米の生命が生きるまで』「天の啓示に生きる妻」▼

◀︎◀︎◀︎画像7枚

〔共時性の真価 ⑹ 魂不滅をしめす共時性現象‐自己調和と誠の底力‐〕

参照⑨

人間的、都合的、犠牲的な愛ではない。また、男女の愛、親子の愛とも違う。

『酒乱‐米の生命が生きるまで』「守護の窓口となった妻と自然律(悪は、この世の仮りの姿)」▼

守護の窓口となった妻と自然律 (悪は、この世の仮りの姿)

あの火事の発見が、もう少し遅かったなら、大惨事になったと思うと、なぜか、私の今日ある、ゴールの灯明が輝いていたのかもしれない。勝手な想像をと思うだろうが、そこに、見えざるなにかが動いていたようにも思える。

その橋を渡り終えるとその橋が落ち、その次の橋を渡り終えると、また、その橋が落ちていく。この時、もし大惨事になっていたなら、執行猶予が、声を立てて躍りあがって喜んだことだろう。波乱の止め金だったが、そこを、どんな神様が守ってくれたのか、どんな仏様が守ってくれたのか、その護りの窓口が、〝妻の真心の一念〟だったように思える。

その頃、妻には、親戚たちが詰め寄ってきていた。残された家族を見るに忍びなく、「離婚しなさいッ」と詰め寄られていたが、妻は、一念、夫を立て直すとの決意は固く、「夫婦の縁を粗末にするなッ」と、決して動かなかった。

この心の奥には、どれほどの悔しさと、憎しみと、愛が、グチャグチャ揉み合い、砕け合っていたことだろうか。妻の口から、そうしたグチめいた言葉を聞いたことはなかったが……。それをよいことにしてか、心に入れてか、入れずにか、私は、泥棒にも三分の理ありとばかり、「ああでもない、こうでもない」と言い返していた。正邪善悪が麻痺する酒乱、薬物中毒患者は少々の不祥事について、本人には責任感が全くなくなっている。意識がぼけて、心神耗弱状態なのだから、やむをえないことだ。自意識がはっきりしていて、自分がなにをやっているのか、いいのか、悪いのか、思慮分別がわかるようならば、馬鹿な真似はできない。すべて、意識の埒外の出来事として、罪悪感が湧いてこないのが、厄介なアルコール性痴呆症なのである。せめても、せめても、取りつく島がないのだから、始末におえない。

平常心で、酒と付き合える人たちには、はるかな、くだらない人たちと思えるだろう。だが、人間の進化の中で、今日までの遠い道程で、生活の友として、飲み続いている愛しき酒を、祖先の誰かが、道を少しずつはずしてきたことは、明白な事実だろう。

こうした生命が、子々孫々へと伝わる中で、きちんと飲める人と、乱れてしまう人とに分かれてしまった。そうして、時代を経て、〝悪い酒〟のほうの人が、遺伝子性の申し送りとなって、肉体的、精神的に、酒乱の素養が成長することになったようだ。

そのため、心の習慣と肉体の習慣を、日々、粗末にできない理由が、生命の裂けるほど、わかってくる。そして子孫のどこかで、必ず目覚めなくてなんとするか!!

この永々と続いた悪習慣は、自分の過去だけのものなのか、あるいは、両親の代からのものなのか、さらに、それよりも、もっともっと先の時代にまで遡るのかは、人それぞれに異なっている。

ただ、ここではっきりしていることは、子孫の誰かが、この先祖ぐるみの悪習慣を断ち切らなくてはならない。命がけで、生命に恥じない人間性を取り戻さなくてはいけないのである。

そのためにも、単に人間的自我というくらいでは到底太刀打ちができない。自然界の愛が窓口にならなくては、汚れ切って、軟弱化した人間の心を、浄めることはできないだろう。

人間発生前の、生命の愛に戻って、我々を、

「生かして、生かして、生かし続ける愛の力」

を借りなければ、人間は改心できない。

すべての宗教を超えて、生命の愛に目覚めなくては、心の汚れは浄められない。私に潜んだ、酒乱で汚れ切った心は、妻の真心の一念で、生命の愛に目覚めさせてくれたのだった。米と酒の生命が、妻の生命の光を通して、私の心の中で生き返ったのである。

このことは、とても理解に苦しむこと、あるいは、低俗なことだと言われるかもしれない。だが、今、本当に、自分が迷っている時、そこから目覚めるためには、高尚な精神論や、宗教論で救われるだろうか。

少なくとも、酒乱の人生から自分を目覚めさせてくれたものは、ただの主婦である妻の守りのお蔭だった。一念の真心(愛)は、人間的自我(煩悩的自我)を超えた愛の心となり、私の汚れた心を浄めてくれた。

この妻の愛は、あまりに当たり前過ぎて、かえって説明に苦しむところだが、それは、人間的、都合的、犠牲的な愛ではない。また、男女の愛、親子の愛とも違う。それでは、どういう愛なのか。一口で言うなら、生かし続ける沈黙の愛だと、言える。また、宇宙心霊(生命界の心)が、妻の生命にがっちりと生きたのだと思われる。

妻が、よく言う言葉に、

「人間以前の食物たちの生命(心)に戻らないと、人は成仏できない。人霊の活躍は、まだ自我がある。人間以前の生命の愛がないと成仏できない」

と、いうことがある。

このことを知るためには、まず、毎日の食事に心を向けるがよい。食べることによって、生きることができるのは、当たり前のことだ。

もの言わぬ米を食べ、そして、野菜、魚、その他一切の食物を食べて、こうして、自分の心が生まれ、声が生まれ、言葉が生まれ、走り回り、今日を生きる人間。この、生かす力(愛)しかない食物たちと、融合一体となって、その尊い声なき心を受けることができる。酒乱の夫と過ごす尊い人生、三十三年の中で、人間を諭し続ける生命界の心と、通じ、結ばれ、生きた。そこには、いかなる理論の余地もない。

そこにあるものは、丸裸の透き通った光だけの生命しかない。そして、黙する生命の光の受け皿となった妻。しいて言うなら、沈黙の心々の世界から見たなら、灯台の光のような妻を見ているようなものであった。

だから、米の生命は、妻の生命の光を見て、心を寄せる。酒の生命も寄ってくる。酒の心は、妻を通して叫ぶ。

「喜び、安らぎで飲むんだよッ。浄まりの生命だよッ。神に捧げる生命だよッ。汚すのは、人の心だぞッ」

また、米の心は言うだろう。

「米寿の祝いとなる生命だよッ。八十八(88)の数にも、生きられる生命だよッ。磨き抜いて、御神酒にもなる生命だよッ。生命を汚してはならないよッ……」

と、人の体の中から叫んでいるだろうし、米、酒、食物一切、また、自然界の心々、そして、人霊の心々たちも、人の世のために、代弁してくれる妻の生命に寄ってくる。声となって、文字に生きて、数に生きて、色に生きて、寄ってくる。そして、見えざる生命の世界の心々を、人々に伝えていただく喜びが、こちらにも感じられる。

天地の生命の愛で生かされる人間界は、必ず、一人一人の生命の中から、目覚めさせられるであろう。そして、妻の守りは、沈黙世界の、見えざる、生かし続ける愛、その愛そのものの守り姿であった。

だから、米の生命も、酒の生命も、私の生命の中で、力強く生きた。

まず、心の突破口は、食物たちや、自然界の生かし続ける生命の愛を、自分の心で、ガッチリと感じられるようになれば、不調和な人生から、目覚めることが早まると思う。概念としての知識だけでは、むしろ、混乱が生ずるから注意しなければならない。

こういう、生命の原点に、真心から感謝できる心(愛)が目覚めたなら、自らを救うことが必ずできる。

不調和な心(悪性)は、目覚めなき迷いの心だから、悪はこの世の仮りの姿だと言える。

(後略)

「守護の窓口となった妻と自然律 (悪は、この世の仮りの姿)」109〜113頁

〔共時性の真価 ⑹ 魂不滅をしめす共時性現象‐自己調和と誠の底力‐〕

参照⑩

天にも通じる人の心こそ永遠の扉開きです

『神秘の大樹Ⅱヒロシマとつる姫』▼

◀︎◀︎◀︎画像2枚

◀︎◀︎◀︎画像3枚

『ひふみ神示』「アレの巻」冒頭「いわとびらきなりなるぞ。まこといわとはとわぞ。」に度々触れている。『ひふみ神示(日月神示)』の中で最も重要な箇所だという。『神秘の大樹Ⅱヒロシマとつる姫』について▼

〔共時性の真価 ⑹ 魂不滅をしめす共時性現象‐自己調和と誠の底力‐〕

引用・参考図書

▼本の中身を見る

神秘の大樹 Ⅱ

ヒロシマとつる姫

菅原茂/おりづる書房/2011年

平成5年8月6日の広島平和公園で出合った一羽の折鶴は、「倉敷市玉島」と印刷された広告で折られていた。その地名は「日月神示」で知られる岡本天明氏の出生地。縁結びのしくみを、「心のつる草」など比喩を用いた物語を織り交ぜて表現している。

▼本の中身を見る

酒乱

米の生命が生きるまで

菅原茂/MBC21/1993年

「いのちとは」「心とは」という文字通りの “命題” について、 体験を通じた非常に強いメッセージを発している。 後年、この著者は『死んでも生きている いのちの証し』『神秘の大樹』を出版しているが、 第一作である本書を読むと、 なぜこの著者が、共時性を切り口にして「いのち」を語るのか、 腑に落ちる。

▼本の中身を見る

死んでも生きている

いのちの証し

菅原茂/たま出版/1997年

共時性現象の体験記録をもとに、生命の本質は不滅だと伝えている。 酒乱人生から夫婦二人三脚で新たな人生を再出発させた著者。自らの足元を照らすかのような共時性現象の記録を随想としてまとめている。また、本の表紙を飾る稲穂はこの著書の本質を象徴している。

▼本の中身を見る

神秘の大樹 Ⅲ

文字・数・色で証す新次元

菅原茂/おりづる書房/2012年

文字・数・色は人間の意思だけではなく、生死の境やほかの生物などと境なく、いわゆる「霊」や「魂」の意志性を代弁している。 共時性現象(=偶然の一致)は、それを認識させてくれると同時に、一人ひとりに対するあたたかい道案内の現象だと伝えている。

▼本の中身を見る

神秘の大樹 Ⅰ

偶然が消える時

菅原茂/おりづる書房/2011年

いまを生きている自分(あなた)自身の存在こそ、肉体をまとい、服を身につけている霊魂そのものだという。 霊魂というと、わが身の外に存在し、わが身の外で起きる「現象」と考えがちだが、そもそもそれは、私たちのからだやこころに内在し、わが身の中で起きていることがらなのである。

至恩通信 258号

岡本三典/至恩郷/2007年

B4版の二つ折りの会報。本号は全3ページ。『日月神示』および『ひふみ神示』に頻繁に出てくる、丸に点を入れた記号「 」を間に挟み、『至恩

」を間に挟み、『至恩 通信』という題名で印刷されている。掲載した資料は、「宗教法人解散のお報せ」という見出しの文章終盤に記述されている部分。『日月神示』の発祥、法人発足や『至恩通信』発行の経緯、平成5年8月6日(1993年)広島における〝折鶴〟との出会いにまつわる話、上記抜粋文、御礼のあいさつと法人解散の祭典日時などが記されている。

通信』という題名で印刷されている。掲載した資料は、「宗教法人解散のお報せ」という見出しの文章終盤に記述されている部分。『日月神示』の発祥、法人発足や『至恩通信』発行の経緯、平成5年8月6日(1993年)広島における〝折鶴〟との出会いにまつわる話、上記抜粋文、御礼のあいさつと法人解散の祭典日時などが記されている。